- •Содержание введение

- •Методические рекомендации

- •Изложение теоретического материала

- •1. Филология, лингвистика и семиотика

- •2. Лингвистика и ее составляющие. Место введения во французскую филологию среди других лингвистических дисциплин. Задачи курса

- •3. Системы различных знаков

- •Значение

- •4. Принципы структурирования языка

- •5. Некоторые общие положения лингвистики

- •6. Уровни языковой структуры. Единицы строя языка

- •Литература

- •Вопросы, задания, упражнения

- •2. Французский вокализм Классификация гласных

- •Основные особенности французского вокализма

- •3. Французский консонантизм

- •Классификация согласных

- •Основные особенности французских согласных

- •4. Явления речевой цепи

- •Изменения фонем

- •Чередование

- •Связывание и сцепление

- •5. Интонация

- •Литература

- •Вопросы, задания, упражнения

- •Тема 3 письменность: Графика и орфография

- •Изложение теоретического материала

- •1. Виды письма

- •2. Французская система письма

- •3. Графика и орфография

- •4. Типы графем во французском языке

- •5. Асимметрия французской графической системы

- •6. Графические принципы

- •7. Орфография и ее функции в языке

- •8. Принципы орфографии

- •Литература

- •Вопросы, задания, упражнения

- •2. Формальная характеристика

- •3. Функции пунктуации

- •4. Особенности французской пунктуации

- •Литература

- •Вопросы, задания, упражнения

- •Тема 5 Грамматика

- •Изложение теоретического материала

- •1. Виды грамматик

- •2. Теоретическая грамматика. Виды теоретических грамматик

- •3. Функциональный подход

- •4. Особенности грамматического строя французского языка

- •План содержания

- •План выражения

- •План функционирования

- •5. Грамматические категории частей речи

- •6. Синтаксис

- •Литература

- •Вопросы, задания, упражнения

- •Тема 6 Лексика

- •Изложение теоретического материала

- •1. Единицы языка и мышления

- •2. Язык, культура и концептуализация

- •3. Лексикология

- •Семасиология

- •Ономасиология

- •Асимметрия лексического знака

- •4. Особенности лексики французского языка1

- •Литература

- •Вопросы, задания, упражнения

- •Тема 7 Французский язык в современном мире

- •Изложение теоретического материала

- •1. Французский язык среди других языков мира

- •2. Формы существования и социальные функции языка

- •3. Три ареала и три этапа распространения романских языков

- •4. Зоны распространения французского языка

- •5. Французский язык как средство международного общения

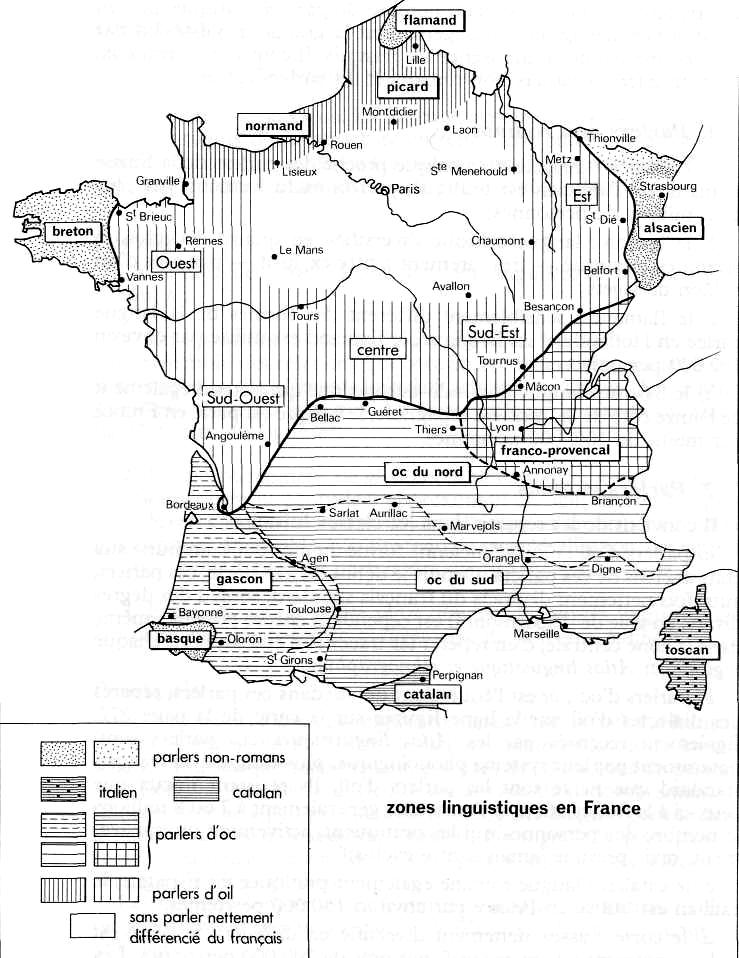

- •6. Языковая ситуация во Франции

- •Литература

- •Вопросы, задания, упражнения

- •Ключи к тестам

- •Требования к экзамену

- •Экзаменационные вопросы

- •Краткая хрестоматия

- •Основные лингвистические термины, используемые в работе

- •Введение во французскую филологию

Ключи к тестам

№ 1: 1–в, 2–а, 3–а, 4–в, 5–б, 6–в, 7–а, 8–б, 9–б, 10–б.

№ 2: 1–б, 2–б, 3–а, 4–б, 5–а, 6–б, 7–б, 8–в, 9–в, 10–в.

№ 3: 1–б, 2–в, 3–б, 4–б, 5–б, 6–а, 7–в, 8–б, 9–в, 10–б.

№ 4: 1–а, 2–а, 3–б, 4–а, 5–а, 6–в, 7–б, 8–в, 9–б, 10–а.

№ 5: 1–а, 2–а2), 3–в, 4–а, 5–а, 6–в, 7–б, 8–б, 9–а, 10–г, 11–б, 12–в, 13–б, 14–б, 15–а, 16–а, 17–в, 18–в.

№ 6: 1–б, 2–б, 3–б, 4–б, 5–б, 6–а, 7–а, 8–б, 9–б, 10–а.

№ 7: 1–в, 2–б, 3–б, 4–а, 5–а, 6–а, 7–а, 8–б.

Требования к экзамену

Образовательный стандарт объединяет две дисциплины: «Введение во французскую филологию» и «Историю французского языка» в общий курс «История языка и введение в спецфилологию». Курс завершается итоговым экзаменом. Один из теоретических вопросов экзамена, носящий проблемный характер, относится к курсу «Введение во французскую филологию».

Ввиду широты проблематики экзаменуемый имеет возможность выделить наиболее важные и интересные с его точки зрения моменты, должен показать глубокое понимание материала, уметь реагировать на контраргументы и вопросы экзаменатора, быть готовым ответить на один-два дополнительных вопроса (по всему курсу), носящих прикладной, практический характер.

Экзаменационные вопросы

Филология, лингвистика и семиотика. Лингвистика и ее составляющие. Место введения во французскую филологию среди других лингвистических дисциплин. Задачи курса.

Системы различных знаков. Принципы структурирования языка.

Некоторые общие положения лингвистики. Уровни языковой структуры. Единицы строя языка.

Французский язык в современном мире. Три ареала и три этапа распространения романских языков. Зоны распространения французского языка.

Формы существования и социальные функции языка. Французский язык как средство международного общения. Варианты французского литературного языка.

Языковая ситуация во Франции. Французский язык и иностранные языки. Языковая политика и вопросы культуры речи.

Особенности и тенденции развития французских гласных и согласных.

Явления речевой цепи. Особенности французской интонации и ударения.

Французская графика.

Основы французской орфографии.

Французская пунктуация.

Особенности грамматического строя. Виды грамматик. Теоретическая грамматика. Виды теоретических грамматик. Функциональный подход.

Особенности грамматического строя французского языка. Грамматические категории частей речи. Синтаксис.

Французская лексика. Единицы языка и мышления. Язык, культура и концептуализация.

Лексикология. Особенности лексики французского языка.

Краткая хрестоматия

Распределение материала по темам

Тема 1. Общие положения: Riegel M., Pellat J.-Ch., Rioul R., Grammaire méthodique du français, P., PUF, 1994 (Introduction : Une discipline et son objet).

Тема 2. Фонетика: Le nouveau Petit Robert, dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française, P., 1993 (La transcription phonétique du Nouveau Petit Robert. Tendances dans l’évolution du système des sons. Choix de présentation de la phonétique).

Тема 3. Письменность: Arrivé M., Gadet F., Galmiche M., La grammaire, d’aujourd’hui : guide alphabétique de linguistique française, Paris, Flammarion, 1992 (Orthographe).

Тема 4. Пунктуация: Grevisse M., Le bon usage : grammaire française avec des remarques sur la langue française d’aujourd’hui (Emploi des signes de ponctuation et des signes typographiques).

Тема 5. Грамматика: Riegel M., Pellat J.-Ch., Rioul R., Grammaire méthodique du français, P., PUF, 1994 (La grammaire dans tous ses états. L’analyse grammaticale).

Тема 6. Лексика: Le nouveau Petit Robert, dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française, P., 1993 (Évolution du lexique. Le sens des mots).

Тема 7. Французский язык Arrivé M., Gadet F., Galmiche M., La

в современном мире: grammaire, d’aujourd’hui : guide alphabétique de linguistique française, Paris, Flammarion, 1992 (Français. Registres de langue).

Delbecque N. (Éd.), Linguistique cognitive : comprendre comment fonctionne le langage, Bruxelles, De Boeck, Duculot, 2002 (La classification et l’étude comparée des langues).

Riegel M., Pellat J.-Ch., Rioul R., Grammaire méthodique du français, P., PUF, 1994

Introduction

Une discipline et son objet

Les grammaires ont toujours été conçues comme une activité réflexive sur le fonctionnement et sur l’usage des langues. Une activité réflexive au double sens du terme : d’une part, le discours grammatical ordinaire se caractérise par sa réflexivité, puisque le langage y est l’instrument de sa propre description ; d’autre part, les descriptions grammaticales procèdent d’une réflexion méthodique sur l’architecture et le fonctionnement des langues.

Chacun connaît intuitivement sa langue et la pratique spontanément sans pour autant être capable d’en produire une description raisonnée. Or c’est précisément cette familiarité qui, à la faveur de l’ambiguïté de l’expression connaître une langue, nous cache souvent des données problématiques et nous empêche de poser les vraies questions. C’est un fait connu qu’un même objet est susceptible de plus d’une description, surtout s’il est complexe. Tout dépend du point de vue auquel on se place, car c’est lui qui détermine le choix des propriétés dites pertinentes. Un poisson, par exemple, ne présentera pas les mêmes caractéristiques saillantes pour un zoologiste, un cuisinier ou un pêcheur. Et comme à l’intérieur d’une même discipline les perspectives évoluent, se diversifient et parfois se concurrencent, c’est de ces choix initiaux que dépendent, en grammaire comme ailleurs, les problématiques, les méthodes d’analyse et l’évaluation de leurs résultats.

Les langues sont des moyens de communication intersubjectifs et ce que l’on appelle le langage n’est autre que la faculté, proprement humaine et liée à des aptitudes cognitives biologiquement déterminées, d’apprendre et d’utiliser les systèmes symboliques que sont les langues. L’usage actuel des deux termes, notamment sous l’influence de l’anglais (qui ne dispose que du seul terme language), est si flottant qu’on ne peut leur assigner que des définitions justifiées par des choix théoriques. L’option proprement linguistique en la matière a été clairement formulée par E. Benveniste [1966 : 19] :

« Le langage, faculté humaine, caractéristique universelle et immuable de l’homme, est autre chose que les langues toujours particulières et variables, en lesquelles il se réalise. C’est des langues que s’occupe le linguiste, et la linguistique est d’abord la théorie des langues. Mais [...] les problèmes infiniment divers des langues ont ceci de commun qu’à un certain degré de généralité ils mettent toujours en question le langage. »

En effet, dans la mesure où ils interfèrent avec l’objet de leurs propres investigations, le langage et les langues intéressent aussi les historiens, les sociologues, les ethnologues, les psychologues et les philosophes. Mais pour les linguistes, les langues en tant qu’outils de communication constituent un objet d’étude en soi : à partir de l’observation de leurs usages et de leurs productions, ils se proposent de les décrire comme des systèmes symboliques et communicatifs que l’on peut caractériser par la nature de leurs éléments et par les règles qui en régissent les combinaisons dans les énoncés.

Les linguistes francophones utilisent couramment, à l’instar de Saussure et de la tradition post-saussurienne, le terme de langue pour opposer la langue comme institution sociale et moyen de communication commun à ses usagers au discours qui recouvre toutes les réalisations individuelles résultant de l’utilisation de ce système.

Bibliographie. — M. Arrivé et alii, 1986, articles langage, langue et sémiotique – E. Genouvrier, J. Peytard, 1970, p. 89–93 – E.H. Lenneberg, Biological Foundations of Language, N.-York, J. Wiley & Sons, 1967 – J.-C. Milner, 1989, p. 40–45.

1.1. Les langues, instruments de communication

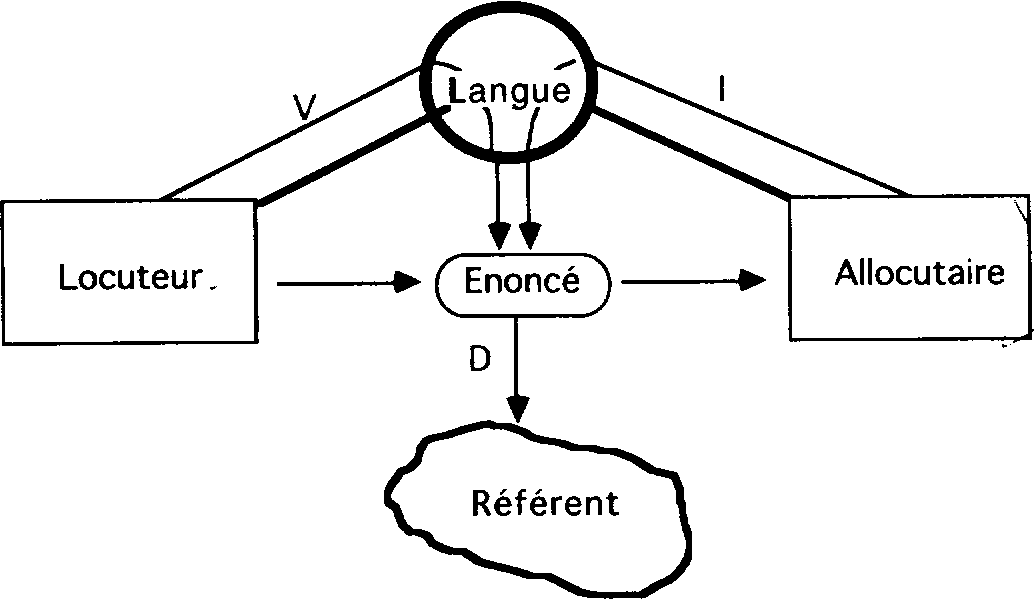

S’inspirant d’un modèle mathématique de la télécommunication, R. Jakobson [1963 : 213-214] définit l’« acte de communication verbale » à partir de six facteurs constitutifs :

– un destinateur (ou locuteur) et un destinataire (ou allocataire) disposant d’un code commun et qui échangent leurs rôles en cas de dialogue,

– un réfèrent à exprimer sous forme d’un message,

– un contact qui assure la transmission du message.

L e

schéma suivant reformule l’analyse jakobsonienne en l’adaptant

aux spécificités de la communication langagière :

e

schéma suivant reformule l’analyse jakobsonienne en l’adaptant

aux spécificités de la communication langagière :

Dans ce schéma, V symbolise le processus de la verbalisation (production d’un énoncé), I celui de l’interprétation de l’énoncé et D le rapport référentiel qui unit l’énoncé à ce qu’il désigne et aux actes de langage qu’il sert à accomplir.

Les interlocuteurs utilisent le code commun qu’est la langue. Un contact, combinaison d’un canal physique et d’une connexion psychologique, permet au locuteur d’adresser des énoncés (messages) à l’allocutaire. La situation de communication comprend, outre les éléments précédents, le cadre spatio-temporel de l’acte de communication, les individus, objets et éléments qui le peuplent ainsi que les connaissances supposées partagées par les interlocuteurs.

Ce qui est transmis, c’est un énoncé : une forme linguistique signifiante dont l’interprétation requiert une double aptitude. L’allocutaire doit, bien sûr, connaître le sens codé des formes linguistiques simples et complexes (mots, groupes de mots, phrases et types de phrases). Mais il lui faut aussi procéder à des calculs (ou inférences) à partir de la signification proprement linguistique de l’énoncé et des connaissances qu’il estimera pertinentes pour aboutir à une interprétation plausible de cet énoncé dans la situation ou il lui a été adressé (XVIII : 3). Par exemple, pour reconnaître le réfèrent particulier, supposé univoquement identifiable, de la description définie (VI : 2.2.1) la directrice dans Je le dirai à la directrice et pour déterminer l’acte de langage accompli au moyen de cet énoncé (Est-ce une promesse ? un défi ? une menace ? ou un simple constat ?). La description de h communication verbale ordinaire ne peut donc se satisfaire d’un modèle sémantique d’encodage/décodage fondé sur une théorie classique du signe linguistique (XVIII : 1.1). Il faut lui adjoindre un modèle de l’activité inférentielle qui simule les calculs interprétatifs du sujet parlant (voir p. ex. VI : 5.1.2 et XIX : 3) à la manière de H.P. Grice [1975] et plus récemment de D. Sperber et D. Wilson [1989].

Instrument privilégié de la communication humaine, une langue se prête à de multiples usages. R. Jakobson [1963 : 213–221] distingue six « fonctions du langage », axées chacune sur un élément de son schéma de la communication. Trois de ces fonctions correspondent à l’idée communément admise que les langues servent d’abord à parler de tous les aspects de la réalité :

► La fonction référentielle (également dite cognitive ou dénotative) permet d’évoquer tout ce qui forme le contexte de la communication entendu comme l’univers infini des référents réels, possibles ou imaginaires : êtres, objets, propriétés, événements, etc.

► La fonction métalinguistique permet au locuteur de faire de sa langue ou d’une autre langue l’objet de son discours. Il s’agit en fait d’une forme particulière de la fonction référentielle, puisqu’elle consiste à se servir du langage pour discourir sur le langage (p. ex. pour demander ou donner des informations linguistiques, exposer une analyse grammaticale, etc.), voire sur son propre discours ou celui d’autrui.

Les termes substantif, complément, masculin, proposition subordonnée, etc., qui désignent des catégories de la grammaire française sont des termes proprement métalinguistiques. Il en va de même de tout discours oral ou écrit, scientifique ou didactique, sur une matière linguistique : les dictionnaires et les grammaires sont par définition des ouvrages métalinguistiques. Enfin toute séquence linguistique peut être utilisée de façon autonymique (XVIII : 1.1) pour se désigner elle-même (Je est un pronom).

► La fonction expressive (ou émotive) est un autre avatar de la fonction référentielle, limitée aux cas où le locuteur exprime directement son attitude à l’égard du contenu de son discours. Elle fait principalement appel à l’interjection, aux constructions exclamatives, à divers soulignements accentuels et également à certaines modalisations affectives ou évaluatives (XX : 2.2).

Les trois autres fonctions se réalisent chacune dans un type spécifique d’activité langagière intersubjective :

► La fonction injonctive (ou conative) vise à orienter le comportement du récepteur dans le sens indiqué par l’énoncé, notamment au moyen de l’impératif et des tournures directives équivalentes (XI : 4 et XX : 3). C’est le « Vous me le copierez cent fois » adressé à un élève indiscipliné, le « Sortez » de Roxane à Bajazet, mais aussi les slogans politiques et publicitaires dont la véritable finalité se résumerait dans les formules ouvertement incitatives : « Élisez-moi » / « Achetez-moi ».

► La fonction phatique, centrée sur le contact entre les interlocuteurs, apparaît dans les énoncés (souvent des formules) sans véritable portée référentielle, mais destinés à établir, maintenir, rompre ou rétablir le contact avec le récepteur : Bonjour – Au revoir – Alla ? – Comment allez-vous ? – Il faut que je me sauve, etc. Dans son emploi rhétorique, cette fonction nous permet de « parler de la pluie et du beau temps » lorsque, n’ayant rien à dire à notre interlocuteur, nous nous sentons néanmoins tenus de meubler ce vide communicatif.

► La fonction poétique, axée sur le message en tant que tel, transcende les catégories précédentes. Elle se manifeste chaque fois que le locuteur « travaille » son discours en exploitant :

• les virtualités évocatrices des signifiants (onomatopées, allitérations, assonances, rimes et effets rythmiques, voir I : 3–6) ;

• la disposition des mots et groupes de mots (parallélismes, antithèses, chiasmes, gradations, etc.) ;

• les affinités et les analogies entre signifiés pour produire des figures de contenu (hyperboles, métaphores, métonymies, etc.).

Remarques. — La subversion référentielle qui caractérise certaines formes de poésie moderne représente un cas limite où la fonction poétique occulte les autres fonctions. Cependant, si cette fonction se manifeste de façon privilégiée dans le domaine de la poésie, elle se rencontre aussi dans d’autres productions langagières chaque fois que le discours est surdéterminé par des effets esthétiques. C’est ainsi qu’elle sert à renforcer l’impact des fonctions incitative et affective dans les slogans publicitaires (L’eau, l’air, la vie – Perrier) et électoraux (Giscard à la barre – Mitterand Président, etc., sur le modèle archétypique américain : I like Ike).

Les six fonctions distinguées par Jakobson se manifestent rarement à l’état isolé. L’activité langagière les combine et les hiérarchise en des complexes que par commodité nous identifions souvent à leur fonction dominante :

Dans l’énoncé Vous ici ? ! on reconnaît la manifestation d’au moins trois des six fonctions : référentielle (il y a acte de référence à la présence de l’interlocuteur à l’endroit de renonciation), expressive (le locuteur exprime sa surprise par le tour a la fois interrogatif et exclamatif de son énoncé) et poétique (la cause de la surprise est en quelque sorte « mimée » par la forme elliptique de l’énoncé qui oppose antithétiquement la personne de l’interlocuteur (vous) et l’endroit où il se trouve (ici), le tout étant souligné par une allitération issue de la liaison). La fonction injonctive pourrait même venir se superposer aux précédentes, si le locuteur nuançait le ton de la surprise dans le sens de l’indignation ou du reproche, pour inviter – indirectement (XX : 3.3) – l’interlocuteur à vider les lieux.

La conjonction des six fonctions de Jakobson ne donne toutefois qu’une image partielle – et quelque peu disparate – de l’éventail des usages communicatifs du langage. Plus récemment on a choisi le terme d’acte de langage (XX : 3) pour désigner les différents types d’actes accomplis par le truchement du langage : ceux dits « de référence » quel que soit le type de réalité désigné (XIX : 3) ; ceux qui visent à orienter la conduite d’autrui (ordonner, conseiller, suggérer, etc.) ; ceux par lesquels le locuteur s’engage à accomplir une action future (promettre, jurer, etc.) ; ceux qui expriment le sentiment du locuteur à l’égard de l’état de choses qu’il évoque (s’excuser, féliciter, blâmer, déplorer, plaindre, etc.) ; ceux que le locuteur, s’il est revêtu de l’autorité adéquate, accomplit par le seul fait qu’il dit qu’il les accomplit : p. ex. Je déclare la séance ouverte – Je baptise ce bateau Liberté – Je vous déclare unis par les liens du mariage. La liste est loin d’être close et plusieurs typologies ont été proposées pour classer les actes de langage selon leurs visées communicatives (la nature de l’acte que le locuteur prétend accomplir) et les mécanismes, souvent complexes, censés expliquer l’interprétation des énoncés qui les véhiculent.

Bibliographie. — E. Benveniste, 1966, p. 258–266 et 267-276 – C. Kerbrat-Orecchfoni, 1980 – F. Recanati, 1979 et 1982, p. 267–276 – J. Searle, 1972.

1.2. Les langues, systèmes de signes

1.2.1. La double articulation du langage humain

Comme tout système signifiant utilisé à des fins communicatives, les langues sont organisées sur deux plans solidaires : celui des formes (ou signifiants) et celui des contenus (ou signifiés). Elles relèvent donc d’une théorie générale du signe transposée à leurs unités significatives de tout niveau (XVIII : 1). Elles se distinguent pourtant de la plupart des autres systèmes par la propriété d’être doublement articulées. En effet, nos énoncés sont des séquences continues de sons ou de lettres qui s’analysent successivement en deux types d’unités minimales :

► A un premier niveau, ils sont formés d’unités signifiantes minimales (c’est-à-dire qui ne se décomposent plus en unités signifiantes). Ainsi la suite phonique ou graphique Encore un demi, garçon ! s’articule en quatre de ces unités : encore, un, demi et garçon. Ces unités de première articulation sont généralement appelées morphèmes (XVII : 1.2.1) pour les distinguer des mots (XVII: 1.1), qui sont souvent des morphèmes (p. ex., l’adjectif juste), mais qui peuvent aussi être formés de deux ou de plusieurs morphèmes (p. ex., in-juste, in-juste-ment et anti-constitution(n)-elle-ment).

► A un second niveau, les morphèmes s’articulent en segments distinctifs minimaux appelés phonèmes (II : 2) ou graphèmes (III : 2.1) selon leur mode de réalisation (oral ou écrit). Dépourvues en elles-mêmes de signification, ces unités de deuxième articulation ont pour unique fonction de distinguer entre elles les unités signifiantes de première articulation.

Le mot garçon (prononcé [gaYsT]), par exemple, est une combinaison particulière de cinq phonèmes/graphèmes qui, comme telle, distingue ce mot des autres mots français : elle s’oppose en tous points à celle qui articule le mot tulipe, mais ne se distingue que par son avant-dernier élément, ç ([s]), de celle qui articule le mot gardon.

Remarques. — 1. Le principe de la double articulation fait des langues humaines des systèmes de communication qui allient richesse et économie. En effet, à partir d’un stock limité d’unités de deuxième articulation (entre une vingtaine et une cinquantaine pour la plupart des langues), elles ont formé des milliers d’unités de première articulation et en créent chaque jour d’autres pour répondre à de nouveaux besoins de dénomination. A leur tour, ces unités signifiantes se combinent entre elles selon les règles de la syntaxe pour former un nombre théoriquement infini d’énoncés. 2. Contrairement aux écritures alphabétiques dont les graphèmes transcrivent plus ou moins fidèlement les unités de deuxième articulation, les écritures idéographiques associent directement aux unités de première (et unique) articulation des « signes-mots » globaux dont la structure est indépendante de leur articulation en phonèmes (III : 1).

Bibliographie. — A. Arnauld, C. Lancelot, 1660, p. 22 – A. Martinet, 1970, p. 13–15.

1.2.2. Autres caractéristiques des signes linguistiques

► Les signes linguistiques se réalisent sous une forme orale et sous une forme écrite.

Dans l’orthographe française actuelle (III), la correspondance entre les réalisations orales et écrites est loin d’être univoque. Mais le français écrit et le français parlé (I) ne se distinguent pas seulement par la matière phonique et graphique de leurs signifiants. Les deux systèmes présentent aussi de nombreuses distorsions dans l’économie des marques morphologiques et dans les fonctionnements syntaxiques (1 : 2).

► Qu’il s’agisse de leur structure interne ou de leurs combinaisons, les signes linguistiques sont linéaires. Cette servitude due au caractère d’abord oral du langage (il est impossible d’émettre simultanément deux sons, deux syllabes, deux mots, etc.) se répercute sur la transcription alphabétique dont les unités (lettres et mots) se succèdent sur la dimension de la ligne.

Faisant en quelque sorte de nécessité vertu, le langage exploite doublement cette dimension unique. D’une part, les mêmes phonèmes (p. ex. [i], [p], [1]) combinés diversement forment différents signes : p. ex. pli, lippe et pile. D’autre part, beaucoup de langues, dont le français, investissent d’une fonction grammaticale la position respective des unités significatives (mots et groupes de mots) dans la phrase. Toutefois, à la succession linéaire des catégories grammaticales se superposent les hiérarchies de regroupements qui déterminent la structure proprement syntaxique des phrases (V : 2.2.1 et 2.2.2).

► Les signes linguistiques, mais aussi les parties constitutives de leurs signifiants (phonèmes et syllabes) se comportent comme des unités discrètes. Ce caractère définit la façon dont ces segments s’opposent entre eux : directement et non pas graduellement par un passage insensible d’un mot ou d’un phonème à l’autre.

Même mal articulé, un son sera identifié à un phonème déterminé (p. ex. à /p/ ou à /b/) et non à une unité intermédiaire située entre les deux et qui tiendrait des deux dans des proportions variables (comme 1,86 qui est plus proche de 2 que de 1). D’où la possibilité de segmenter les énoncés en unités qui se suivent comme des quantités discrètes fonctionnant à différents niveaux d’analyse : groupes de mots, mots, morphèmes, syllabes et phonèmes.

Remarque. — Pour segmenter les énoncés, on utilise l’opération de commutation qui consiste à substituer l’un à l’autre des éléments qui entrent dans les mêmes constructions (phonèmes, morphèmes, mots et groupes de mots) ou qui figurent dans les mêmes contextes phoniques (phonèmes et syllabes). Par exemple dans la phrase Il y a de la bière dans le frigo, le segment bière commute avec moutarde, crème, etc. et se distingue ainsi des mots précédents et suivants qui commutent avec d’autres séries de mots; et dans le mot bière le segment initial /b/ qui commute avec /p/, /f/, etc., se distingue des phonèmes suivants /j/, /M/ et /r/.

1.2.3. Le système de la langue

A chaque moment de son existence une langue est formée d’un nombre théoriquement déterminable, mais pratiquement indéterminé de signes stables dont les signifiants et les signifiés sont réductibles à des traits constants dans leurs emplois récursifs. Ces éléments entretiennent entre eux deux types de relations fondamentales [Saussure : 1916, p. 170-175] :

► les relations syntagmatiques qui s’observent entre les termes d’un même construction ;

► les relations paradigmatiques qu’on peut établir entre une unité et toutes celles qui pourraient la remplacer dans un environnement donné.

Ainsi dans la phrase Les petits ruisseaux font les grandes rivières, les adjectifs petits et grandes sont en relation syntagmatique avec l’article défini les qui les précède et avec les substantifs ruisseaux et rivières qui les suivent. Dans la même phrase, la forme les est en relation paradigmatique avec d’autres déterminants : des, ces, mes, quelques, plusieurs, etc. ; ruisseaux avec d’autres substantifs tels que torrents, orages, etc. ; font avec des verbes transitifs directs comme rencontrent, forment, etc. Des éléments en relation paradigmatique sont mutuellement substituables dans un environnement donné, s’y excluent les uns les autres et forment ensemble un paradigme.

Remarque. — L’une des tâches de la linguistique postsaussurienne a été de donner un contenu plus précis aux notions générales de rapports syntagmatiques et paradigmatiques. Dans le cadre de l’analyse syntaxique des structures phrastiques (V : 2.2 et 2.3), elles ont été progressivement précisées par les notions plus opératoires de distribution, de syntagme, de structure hiérarchique, de classe distributionnelle et de sous-catégorisation.

Un élément linguistique peut ainsi se définir différentiellement par ce qui le distingue des autres éléments dans le(s) système(s) où il figure. Ainsi, si l’on excepte les cas d’homonymie (XVIII : 2.2), les signes sont chacun pourvus d’un signifiant tel qu’il s’oppose à ceux des autres signes, la différence pouvant se réduire à la substitution d’un seul phonème (p. ex. lapin / rapin / sapin, mais aussi lapin / lopin / lupin, etc.). Du coup les signifiants apparaissent investis d’une fonction exclusivement distinctive au plan paradigmatique (ou les signes commutent) et contrastive sur l’axe syntagmatique (où ils appartiennent à des paradigmes différents).

Les signifiés eux aussi se conditionnent et se délimitent réciproquement. Si on ne considère que la complémentarité des mots dans la couverture d’un même domaine notionnel, le signifié de rosé semble effectivement se définir par tout ce qui l’oppose à ses « concurrents directs », que sont les signifiés des autres noms de fleurs cohyponymes (XVIII : 2.4) tulipe, lys, violette, etc. Ce sont ces aspects différentiels et strictement négatifs des signes que Saussure [1916 : 158–69] appelle leur valeur.

La valeur d’une forme linguistique s’identifie à un réseau d’oppositions et de contrastes à interpréter positivement pour déterminer l’appartenance catégorielle de cette forme et son (ou ses) contenu(s) sémantique(s). Elle permet notamment de structurer les catégories lexicales et grammaticales en microsystèmes (ou paradigmes) dont les éléments s’opposent sur la base d’une propriété commune.

Remarques. — 1. Des termes de deux langues auxquels nous attribuons en gros la même signification peuvent néanmoins avoir des valeurs très différentes parce qu’ils ne se situent pas dans les mêmes réseaux d’oppositions. Ainsi l’anglais utilise mutton (viande de mouton) et sheep (mouton sur pied) là où le français ne dispose que du seul terme mouton. Dans ces conditions, bien qu’on traduise sheep par mouton, la valeur du terme anglais est différente de celle de son équivalent français dont le signifié n’est pas restreint par l’existence d’un terme spécifique désignant la viande de mouton. 2. Les morphèmes grammaticaux (XVII : 2.1) délimitent également leurs signifiés selon le principe du partage d’un même champ notionnel en domaines complémentaires. En français, où le pluriel englobe toutes les quantités supérieures à l’unité, l’existence d’un duel exprimant la quantité « deux » (comme en grec ancien) modifierait le signifié du pluriel qui s’opposerait alors simultanément à l’unité et à la dualité.

Bibliographie. — G. Serbat, Saussure corrigé par Benveniste, mais dans quel sens ? Raison présente (numéro spécial), 1982, p. 21–37.

1.2.4. La perspective synchronique

Chaque langue a une histoire dont on peut reconstituer les étapes en identifiant les tendances, voire les lois qui expliquent ses modifications successives. Ces changements dans le temps affectent tous les domaines de la langue. Cependant, depuis près de trois siècles, l’évolution de la langue française s’est considérablement ralentie sous l’influence stabilisatrice de l’écrit imprimé et de l’émergence d’une langue officielle strictement régulée. Aujourd’hui les secteurs les plus sensibles au changement sont ceux du lexique, où s’introduisent quotidiennement des néologismes et, bien qu’à un moindre degré, celui de la prononciation. Choisir de décrire une langue à un moment donné (actuel ou passé) de son existence, c’est adopter une perspective synchronique (étymologiquement : de coexistence à une même époque), la seule en vérité qui permette de l’appréhender comme un système de communication régi par des principes qui assurent son fonctionnement effectif. La mise en perspective diachronique (étymologiquement : à travers le temps) révèle les changements successifs qui se sont opérés dans les différents domaines d’une langue ou d’un ensemble de langues.

Ainsi, pour l’historien des langues, les différentes langues romanes sont des langues-sœurs issues d’une même langue-mère: les mots romans nuit(fr.), notte (ital.), noche (esp.) et noite (port.), par exemple, proviennent de la même forme nocte du latin vulgaire. Dans le domaine morphosyntaxique, la déclinaison latine a d’abord été ramenée à deux cas en ancien français, puis a disparu (sauf dans certaines formes pronominales) en français moderne.

Cependant, l’opposition entre les perspectives synchronique et diachronique est loin d’être irréductible. Rien n’interdit, en effet, d’élargir les études diachroniques à la comparaison de systèmes successifs définis synchroniquement. D’autre part, comme un état de langue n’est pas toujours entièrement ni immédiatement aboli par celui qui lui succède, il n’est pas rare que coexistent momentanément des formes appartenant à deux systèmes diachroniquement consécutifs.

► Actuellement beaucoup de Français de moins de trente ans n’observent plus, contrairement à leurs aînés, l’opposition entre /X/ de lundi et /R/ de lin. Ce phénomène de générations est même un trait caractéristique du français d’aujourd’hui. Parallèlement, on observe actuellement une nette tendance à la réduction du groupe/lj/ à /j/ dans milieu (prononcé miyeu), million, millier, etc. et à la chute (en syllabe finale) de /r/ et de /1/ postconsonantiques dans cent mètres (prononcé cent met’), rend (re) la monnaie, un pauv (re) type, être capab (le) de tout, etc.

► La néologie lexicale (XVII : 3) s’observe synchroniquement, mais obéit au mécanisme typiquement diachronique qu’est la création d’une nouvelle forme lexicale complexe (bébé-éprouvette) ou empruntée (scanner).

► Dans toute langue subsistent des vestiges isolés d’états révolus, sortes de buttes-témoins linguistiques, qui se distinguent des autres formes linguistiques par leur caractère hors-système. C’est le cas en français moderne des formes dites irrégulières de certains pluriels de substantifs et d’un verbe comme aller, ou encore des lettres étymologiques (p. ex. g de doigt < digitum et p et s de temps < tempus) conservées par l’orthographe (III : 3.4). Le domaine syntaxique n’est pas exempt de survivances dont la structure relève d’états de langue révolus. Ainsi l’expression idiomatique à son corps défendant (littéralement : en défendant son corps; aujourd’hui : à contrecœur, à regret) s’analyse comme un ancien gérondif (introduit par à et non par en) où le complément d’objet direct son corps était régulièrement antéposé à la forme verbale.

Bibliographie. — E. Genouvrier, J. Peytard, 1970, p. 9–10 et 93–95 – A. Martinet, 1970, p. 28-31 – J. Lyons, 1970, p. 37–40 – St. Ullmann, 1965, p. 38–41.

1.2.5. La fonction sémiotique des langues

Préalablement à tout emploi, les signes d’une langue forment des réseaux conceptuels dont l’originalité tient à la spécificité des éléments et aux rapports qu’ils entretiennent. Comme le remarque A. Martinet, « à chaque langue correspond une organisation particulière des données de l’expérience. Apprendre une autre langue, ce n’est pas mettre de nouvelles étiquettes sur des objets connus, mais s’habituer à analyser autrement ce qui fait l’objet de la communication » [l970 :12]. Ces conditionnements faits de possibilités, de choix et de contraintes spécifiques confèrent à chaque langue son originalité – en un mot ce qu’on appelle son « génie ».

Un Français distingue spontanément encre ce qu’il appelle fleuve, rivière, torrent, gave, ruisseau, ruisselet, ru, etc., parce que son lexique différencie assez finement les cours d’eau selon leur dimension, leur débit, le profil de leur parcours et leur situation géographique. Cette catégorisation n’a pourtant rien d’universel et l’on peut imaginer des langues et il en existe qui analysent la même matière notionnelle de manière plus sommaire. Inversement le français traduit par le seul verbe sonner les trois verbes allemands klingein, lauten et schlagen qui identifient respectivement le son d’une sonnette, d’une cloche et d’une horloge. Un exemple souvent cité est celui du découpage du spectre lumineux. Dans un continuum où le français distingue six couleurs de base, le chona (langue de Zambie) n’en reconnaît que trois et le bassa (langue du Libéria) deux. Le russe et le polonais, en revanche, scindent la zone du bleu français en deux couleurs distinctes.

Bibliographie. — E. Benveniste, 1966, p. 2530 et 56–74; 1974, p.44–66 – H.A. Gleason, 1969, p. 9-10 – J. Lyons, 1970, p. 4547 – A. Martinet, 1970, p. 10–12 – G. Mounin, 1968, p. 81–89.

1.3. La dimension sociale des langues

Le caractère instrumental des langues est à ce point indissociable de la vie en groupe que les préhistoriens lient la naissance du langage à l’apparition simultanée, il y a deux millions d’années chez l’homo habilis, de l’instrument concret qu’est l’outil. Chacun, d’autre part, s’approprie sa langue comme une partie de son héritage socioculturel. Comme, de surcroît, les systèmes symboliques des langues sont partiellement immotivés (XVIII : 1.2), ils s’apprennent et se pratiquent au même titre que les codes conventionnels qui règlent notre vie en société.

1.3.1. Les variétés d’une langue

Les langues contribuent à assurer l’identité et l’unité à l’intérieur des communautés humaines, mais aussi car ce qui réunit peut aussi exclure la différence et la ségrégation. Sensibles aux divers facteurs de différenciation qui traversent et travaillent le tissu social, elles reflètent les clivages internes qui tiennent à la localisation géographique et à l’appartenance à une classe sociale, à un milieu culturel, à un groupe professionnel ou à une classe d’âge. En France, le français standard coexiste avec d’autres variétés du français pour former un grand polysystème que structurent des constantes et des variables. On distinguera à gros traits :

• les variétés régionales : parlers et usages locaux du français ;

• les variétés situationnelles : langue soignée, courante, familière, etc. ;

• les variétés techniques : langues de spécialités (juridique, médicale, technologique, etc.);

• les variétés sociales : parler populaire, argots, etc., et sans doute aussi français standard ;

• les variétés stylistiques : langue littéraire, administrative, philosophique, mais aussi poétique, archaïque, etc.

L’idiolecte d’un locuteur, c’est-à-dire l’ensemble des usages linguistiques qui lui sont propres, se présente généralement comme la conjonction de plusieurs variétés : p. ex., d’une variété régionale et d’une variété sociale, toutes deux fixes, et de plusieurs variétés situationnelles adaptées à divers types d’échanges verbaux.

1.3.2. La norme

L’une des questions centrales traitées en sociolinguistique est justement celle de l’unicité de la norme (ou usage dominant) par rapport aux variations effectives que présente toute langue. Le français standard, par exemple, n’est qu’une variété parmi d’autres, mais qui, promue au rang de langue officielle, se trouve strictement normée et contrôlée institutionnellement. Ainsi entendue, la norme du français telle qu’elle est fixée par l’Académie française, enseignée dans les écoles et codifiée dans les manuels didactiques (grammaires et dictionnaires) ne fait que privilégier l’usage d’une région (Paris) et des milieux cultivés en général. Corollairement, les usages qui s’écartent de cette norme ont souvent été dépréciés, voire décrétés fautifs (cf. les jugements de valeur : « mauvais français », « ne se dit pas », « incorrect », etc.).

à cette conception rigide et mutilante d’un « bon usage » exclusif de tout autre qui est encore celle de la plupart des grammaires prescriptives (2.4) s’oppose aujourd’hui celle, plus fonctionnelle, d’une norme variant selon les situations de communication.

Un même locuteur ne s’exprime pas de la même manière dans une conversation à bâtons rompus avec un vieil ami et dans un discours officiel. Par exemple, les variantes : a. Il a demandé après lui / b. Il a demandé de ses nouvelles et a. C’était vachement chouette / b. Le spectacle était d’une infinie beauté expriment le même contenu référentiel, mais d’abord en français familier, voire vulgaire (a.), puis en français standard et recherché (b.). Le verbe aimer présente trois constructions infinitives : courante (Il aime lire), soutenue/littéraire (Il aime à lire) et complètement vieillie (Il aime de lire). C’est un fait également bien connu que le français dit « populaire » n’opère pas toujours la distinction entre lui et y, mais utilise la forme pronominale indifférenciée /i/ (J’y vais, mais aussi J’y ai dit de venir). Le lexique, enfin, fournit de nombreuses classes d’équivalences dont les termes ne se distinguent que par leur appartenance à des variétés de langue concurrentes : les locuteurs français reconnaissent dans bouffer, boulotter, becquetter et grailler des variantes familières, voire populaires, du terme standard manger.

Dès lors, qu’il s’agisse de la prononciation (accents régionaux ou accents d’affectation tels l’accent faubourien et, à l’opposé, celui de « Marie-Chantal »), du lexique ou des constructions syntaxiques, le français contemporain se démultiplie en usages spécifiques définis par leur appartenance à la gamme des registres de langue esquissée ci-dessus.

Nous savons tous par expérience, et ne serait-ce que pour avoir un jour été identifiés d’après notre « accent » perçu comme régional ou étranger, que les « façons de parler » individuelles sont souvent interprétées comme des indices de notre appartenance à un milieu ou de notre origine géographique.

Enfin, si parler une langue c’est en avoir intériorise la grammaire au sens large du terme (2.3) et avoir ainsi acquis une compétence langagière (3.1), force est de constater qu’un locuteur français possède une gamme plus ou moins étendue de compétences sous-jacentes aux usages qu’il fait de sa langue maternelle. Les unes, que l’on peut qualifier d’activés, correspondent aux formes et aux registres de langue qu’il emploie spontanément ; les autres, dites passives, lui permettent d’identifier et d’interpréter des tournures et des usages qu’il n’utilise pas spontanément.

Bibliographie. — P. Bourdieu, L’économie des échanges linguistiques, Langue française, 33, 1977, p. 17–34 – Cahiers de linguistique sociale, 1, 1977; Langue française, 16, La norme, 1972; 54, Langue maternelle et communauté linguistique, 1982 – H. Frei, 1929 – E. Genouvrier, Quelle langue parler à l’école? Propos sur la norme du français, Langue française. 13, 1972, p. 34–51 ; Naître en français, Larousse, 1986 – W. Labov, Sociolinguistique, Ed. de Minuit, 1976 – B. Muller, Le français d’aujourd’hui, Klincksieck, 1985, p. 35–52 et 134–295 – D. Leeman-Bouix, 1994.

Le nouveau Petit Robert, dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française, P., 1993

La transcription phonétique du Nouveau Petit Robert

Pourquoi une transcription phonétique ?

L’orthographe française a été fixée pour l’essentiel, après bien des hésitations, par les grammairiens de la fin du XVIe siècle. Il fallait mettre un peu d’ordre dans l’écriture. Ainsi l’alphabet latin, utilisé pour le français écrit, comprenait 6 voyelles, alors que l’évolution de la langue orale conduit а distinguer 16 voyelles aujourd’hui. Mais le désir de rapprocher l’écrit de l’oral était contrarié par le désir aussi légitime de renforcer les liens graphiques avec la langue mère, le latin : ainsi a-t-on corrigé tens en temps а cause de tempus, doi en doigt а cause de digitum. La langue orale a continué d’évoluer alors que les graphies se sont stabilisées en gardant de nombreuses traces de l’étymologie latine.

L’écart entre le code écrit et le code oral n’a cessé de se creuser, le second ne pouvant être déduit du premier ; d’où la nécessité de noter la prononciation. D’anciens dictionnaires de langue (tels le Dictionnaire général v. 1900, ou le premier Grand Robert) avaient fait des tentatives de notation de « prononciation » en translittérant le mot tant bien que mal à l’aide d’une orthographe simplifiée qui variait d’un ouvrage à l’autre.

Nous avons choisi dès 1964 de donner une prononciation avec les signes de l’Association internationale de phonétique ou A.P.I., utilisés par les phonéticiens (le sigle A.P.I. désigne souvent l’alphabet lui-même par souci de simplification). Le programme de l’A.P.I. est simple mais cependant ambitieux. Il se propose de faire correspondre un symbole à chaque son distinctif, dans une langue donnée, de telle sorte qu’un même son soit noté par le même symbole et qu’un symbole corresponde toujours au même son. L’alphabet de l’A.P.I. est aujourd’hui adopté internationalement.

Le Nouveau Petit Robert a fait l’objet d’une révision intégrale de la phonétique. Une comparaison avec le Petit Robert de 1967 et le Grand Robert permet d’évaluer le chemin parcouru tant sur le plan de l’évolution de la prononciation que sur celui des principes théoriques qui ont guidé notre travail. La comparaison nous a permis de constater que certains points du système phonétique français étaient stables et d’autres en mutation. De même que l’enrichissement du vocabulaire donne l’image d’une langue vivante, de même le réajustement de certaines prononciations selon l’usage actuel peut sensibiliser le lecteur du dictionnaire aux tendances évolutives des sons du français.

Tendances dans l’évolution du système des sons

Les semi-consonnes

La syllabation a une influence sur la prononciation dans différents cas. Pour éviter le hiatus, en général les voyelles les plus fermées du français [i], [y], [u], suivies d’une voyelle prononcée, ne sont pas syllabiques et donc se comportent comme des consonnes. Ainsi on prononce su [sy] mais suie [sPi], pie [pi] mais pied [pje], fou [fu] mais fouet [fwD]. Cette variation consonantique, qui est automatique chez les Parisiens, n’est pas toujours perçue et de plus, elle tend à se produire moins systématiquement. On entend actuellement muette [myDt] et non [mPDt] ou fluide [flyid]. Nous avons cependant transcrit ces mots selon l’ancien usage, en maintenant une règle dont l’application est assez flottante, mais qui aide à maintenir l’opposition entre pied [pjD] et piller [pijD] ainsi que la prononciation [wa] du digramme oi.

La syllabation se manifeste aussi pour isoler par analyse les éléments savants d’un mot : bio/type [bjotip] mais bi/oxyde [biCksid].

Le e instable

Dans la version 1993, nous avons souvent maintenu un [(B)] en syllabe initiale des mots afin de distinguer les cas ou ce e instable peut tomber (ex. petit [p(B)ti], nous gelons [F(B)lT], de ceux où il ne tombe jamais (belette [bBlDt], nous gelions [FBljT]). Nous l’avons toutefois supprimé lorsqu’il figurait entre parenthèses à la fin des mots terminés par deux consonnes prononcées (ex. porte qui était transcrit [pCrt(B)]) ; nous prenions alors en compte la prononciation du mot en discours. Mais actuellement, la prononciation de ce e instable dépend moins de sa place dans l’énoncé et on entend souvent dire une porte fermée [ynpCrtfDrme].

Les liaisons

Le problème posé par les liaisons ressemble à plus d’un titre à celui du e instable. On peut distinguer les liaisons obligatoires (déterminant + nom : un homme [XnCm], un grand homme [XgrStCm] ou pronom + verbe : ils ont [ilzT], ils en ont [ilzSnT], nous nous en allons [nunuzSnalT]), les liaisons « interdites » (principalement nom au singulier + adjectif : l’enfant adorable [lSfSadCrabl] et les liaisons facultatives principalement après les verbes : il chantait une chanson [ilGStD(t)ynGSsT] ou après les noms au pluriel : des enfants adorables [dezSfS(z)adCrabl]). Comme pour le e instable, la liaison facultative joue un rôle important en tant qu’indice du niveau plus ou moins familier du discours ; jongler avec la liaison comme avec le e instable marque l’aisance du locuteur face aux usages multiples de la langue. Il n’y a qu’à écouter les hommes politiques pour sentir comment ils jouent de la liaison facultative ; ils la suppriment quand ils veulent créer une connivence avec les journalistes ou le public, et ils la maintiennent quand ils veulent donner plus de poids à leur dire. Une personne qui fait trop de liaisons facultatives risque d’avoir l’air emprunté, et celle qui fait une liaison « interdite » (ou absente) risque de se disqualifier aux yeux de ses interlocuteurs. La tendance du français commun dans la conversation est de s’en tenir aux liaisons obligatoires même si la maîtrise des liaisons facultatives est souvent souhaitable dans des registres de langue soutenue. Nous avons indiqué à l’intérieur de l’article certaines liaisons obligatoires surtout dans le cas des nasales, car la liaison se fait avec ou sans dénasalisation (ex. bon anniversaire [bCnanivDrsDr] mais aucun ami [okXnami]), et aussi dans certains syntagmes en voie de lexicalisation (ex. de but en blanc [dBbytSblS]).

Un cas de non liaison : le h aspiré

Traditionnellement, il y a élision et liaison devant les mots commençant par une voyelle ou par un h muet (l’eau [lo], les eaux [lezo] ; l’habit [labi], les habits [lezabi]).

En revanche, devant les mots (le plus souvent d’origine germanique) commençant par un h dit aspiré (noté [‘] dans les entrées du dictionnaire), on ne fait ni élision, ni liaison (le haut [lBo], les hauts [leo]). Pour éviter de confondre haut et eau dans le discours, haut est transcrit [‘o].

Cette marque [‘] a été étendue à des mots devant lesquels on ne fait ni liaison ni élision, en particulier les noms de nombre (onze [‘Tz]) et beaucoup de mots commençant par la lettre y suivie d’une voyelle prononcée, car le début de ces mots est perçu comme une consonne (yaourt [‘jaurt]). Ainsi hiéroglyphe a été transcrit [‘jerCglif] malgré son origine grecque, à cause du son [j] initial qui favorise l’absence de liaison.

Consonnes doubles ou géminées

Une tendance à la simplification des géminées apparaît nettement. Ainsi, dans la préface du Petit Robert de 1967, nous disions des géminées : « Elles se prononcent presque toujours dans certains mots savants ou étrangers et à l’articulation d’un préfixe avec un radical (illégal). » Une comparaison des transcriptions de ces mots fait apparaître que beaucoup de géminées, autrefois considérées comme obligatoires, ont été notées comme facultatives ou bien supprimées. C’est dans les mots à préfixe non modifiable que les géminées résistent le mieux, ainsi dans interrègne [RtDrrDQ] plutôt que dans irresponsable [i(r)rDspTsabl].

Consonnes muettes

On constate une tendance à prononcer des consonnes écrites autrefois considérées comme consonnes muettes. Selon l’usage de plus en plus fréquent, nous avons noté un [(t)] à la fin d’un certain nombre de mots (but [by(t)]) et même parfois à l’intérieur de certains mots (amygdale [ami(g)dal], dompteur [dT(p)tZr]). La prononciation de ces consonnes est néanmoins toujours considérée comme abusive par les puristes et par bien des pédagogues. Dans ce cas, l’influence de l’orthographe est déterminante.

Évolution du système vocalique

Si l’on s’en tenait à noter la prononciation commune aux francophones, on aurait noté un seul son (archiphonème) pour les « voyelles à deux timbres », par exemple E pour regrouper [e] et [D], A pour [a] et [A], O pour [o] et [C] et OE pour [V] et [Z] et même [B]. Cette notation réduirait le système vocalique du français à 10 voyelles au lieu de 16. Mais la prononciation standard (notamment à Paris) conserve encore les oppositions e/D (ex. épée/épais) et o/C (ex. saute/sotte).

Pour les personnes faisant une différence entre [e] (fermé) et [D] (ouvert) en syllabe finale de mot, l’usage est de généraliser une prononciation [D] pour la graphie -ai. Ainsi j’ai, quai, gai autrefois prononcés avec [e] ont tendance à se prononcer [FD], [kD], [gD]. De même, le futur et le passé simple des verbes en -er ont tendance à se prononcer avec [D] comme le conditionnel et l’imparfait (ex. : je chantai [GStD] et je chanterai [GStrD]). Quant à l’opposition V/Z (ex. jeûne/jeune), elle se maintient surtout grâce à l’alternance masculin/féminin du type menteur [mStZr], menteuse [mStVz]. Tous ces faits nous ont conduits à garder le système vocalique du français avec 16 voyelles.

Si la prononciation d’Île-de-France est généralement considérée comme une prononciation de référence (à tort ou à raison), un accent trop « parisien » est au contraire considéré comme populaire ou archaïque. Ainsi l’ancienne prononciation des mots en -ation [AsjT] nous a semblé vieillie, nous avons donc noté [asjT] (ex. éducation [edykasjT]). L’ancienne prononciation parisienne gare [gAr], ressentie comme populaire, a été éliminée et là aussi nous avons noté un [a].

Cette évolution nous a amenée à reconsidérer certaines de nos positions sur l’homonymie et à envisager comme de possibles homonymes (notés HOM. poss. dans la rubrique finale) de nouvelles unités :

1) Des mots ne se distinguant que par les voyelles [a] et [A] ou [R] et [X] prononcées de façon identique par beaucoup de Français (ex. ta et tas ; brin et brun).

2) Des mots ne se distinguant que par les voyelles [e] et [D] et même [o] et [C] en syllabe non finale de mot (ex. pécheur et pêcheur ; méson et maison ; chauffard et schofar).

Dans cette révision des homonymes, nous avons mis en relation certaines formes verbales conjuguées qui pourraient être confondues à l’oral. Ainsi le verbe savoir est rapproché des verbes saurer, suer et sucer par l’intermédiaire de formes fléchies homophones, et pour certaines formes, les verbes allaiter et haleter ont une prononciation commune (ex. [DlalDt] pour elle allaite ou elle halète).

Choix de présentation de la phonétique

Dans le cas de réalisations phonétiques multiples, nous avons choisi de noter une seule des variantes possibles, de préférence la plus conforme à la prononciation récente des locuteurs urbains éduqués d’Île-de-France et de régions voisines, en espérant ne pas choquer les utilisateurs d’usages plus anciens, ruraux ou de régions où subsiste soit un bilinguisme, soit l’influence d’une autre langue ou de dialectes (par ex. Occitanie, Bretagne, Alsace...).

Il y a cependant une exception à cette préférence pour la transcription unique : les emprunts. Entre la prononciation proche de la langue d’origine et une prononciation totalement francisée, coexiste toute une gamme de prononciations intermédiaires. En général, nous avons mis en première position la prononciation la plus « francisée », suivant ainsi l’usage du plus grand nombre et les recommandations officielles d’intégration des mots étrangers au système français. Les pluriels des emprunts ont souvent été mentionnés à l’intérieur des articles. Nous avons renoncé à indiquer la prononciation correspondante, en particulier pour le -s final des emprunts à l’anglais ou à l’espagnol. Une transcription normative justifierait que l’on note le s du pluriel, mais pour les emprunts la tendance actuelle est de traiter ces mots « à la française », c’est-à-dire de ne plus prononcer le -s final. Ainsi on prononce actuellement des jeans plus souvent [dFin] que [dFins].

Parfois un mot comporte plusieurs formes graphiques qui peuvent aussi correspondre à plusieurs formes phonétiques.

Dans un souci d’harmonisation de l’orthographe et de la prononciation, il aurait été souhaitable d’assortir chaque orthographe de la prononciation qui lui correspondait le mieux. Mais, à cause d’une certaine indépendance du code oral par rapport au code écrit, cela n’a pas toujours été possible. Parfois, nous avons présenté des entrées différentes assorties chacune de sa prononciation, mais ailleurs, nous avons noté toutes les variantes phonétiques au premier mot en entrée.

La transcription phonétique est systématique pour toutes les entrées. Cependant, il est inutile, et même peu réaliste de transcrire les éléments, car leur prononciation varie souvent selon les mots. De plus, quand certains dérivés constitués selon les principes de dérivation usuels en français ont été traités à l’intérieur d’un article, nous n’avons pas jugé utile de les transcrire : ainsi l’entrée glaciologie ayant été transcrite, nous n’avons pas donné la prononciation de glaciologue dont la terminaison est identique à celle de cardiologue, selon un modèle régulier.

Aliette LUCOT-SARIR

Arrivé M., Gadet F., Galmiche M., La grammaire, d’aujourd’hui : guide alphabétique de linguistique française, Paris, Flammarion, 1992

Orthographe

L’orthographe est la manière de manifester par écrit une langue conformément aux règles en vigueur à l’époque considérée. Cette notion de règle actuellement en vigueur distingue l’orthographe de la graphie : dans le mot orthographe, l’élément ortho- signifie « correct », comme dans le vieux mot orthoépie*, pendant de l’orthographe au niveau du discours oral. Pour un mot, par exemple vêtir, il existe, sauf exception rarissime (type bleuet, bluet; clé, clef), une seule orthographe, mais plusieurs graphies possibles : archaïques, c’est-à-dire conformes aux règles d’une époque révolue (vestir); fautives (*vaitir, *vétire, etc.) ; conformes aux règles, non orthographiques, d’un système de notation phonétique ou phonologique ([vetiR] et /vetir/ selon l’A.P.I.), etc. La forme des langues telle que la manifestent leurs orthographes traditionnelles est rarement en tout point conforme à leur forme orale. En français, la distance entre les deux formes est particulièrement importante. D’où la difficulté de l’orthographe française, et le poids qu’elle a acquis non seulement dans l’appareil scolaire — où l’exercice de la dictée conserve une place déterminante — mais également comme mode de sélection sociale.

Une langue se manifeste essentiellement sous deux aspects : l’aspect sonore (oral) et l’aspect graphique (écrit). Soit la phrase : le colibri est un petit oiseau des îles. Elle peut être manifestée par un enchaînement de sons articulés par une voix humaine (voir phonétique). Mais elle peut également apparaître sous l’aspect d’une suite de dessins, les lettres, traces laissées sur une surface (papier, tableau, écran, etc.) par une substance (encre, poudre de craie, rayonnement, etc.) qui y est mise en forme à l’aide d’un instrument (plume, caractères typographiques, bâton de craie, etc.). Il existe des traits communs entre ces deux façons de manifester le discours : dans l’un et l’autre cas, un effort musculaire (celui des organes phonateurs ou des muscles du bras et de la main) ou mécanique met en mouvement une substance (l’air, l’encre, etc.). Les éléments de la chaîne orale et ceux de la chaîne écrite ont les uns et les autres une fonction distinctive, pour une part indépendante des particularités de leur réalisation : tout comme le phonème /r/ a la même fonction, qu’il soit réalisé comme « roulé », « spirant » ou « grasseyé », la lettre r a la même fonction, qu’elle soit manuscrite, dactylographiée, imprimée, etc. Mais il y a d’importantes différences entre l’oral et l’écrit. La plus évidente est que la manifestation orale est fugitive (sauf si on l’« enregistre » sur un disque, une cassette, etc.) alors que la manifestation écrite est, sauf cas particulier, plus ou moins durable. On observe également que l’écriture fait apparaître des délimitations qui ne sont pas perceptibles au niveau du discours oral : la phrase orale citée ne comporte pas de pause, alors que la phrase écrite présente des plages blanches entre les unités que constituent les mots.

Les relations entre les deux aspects de la manifestation de la langue peuvent être décrites de deux façons différentes :

1. La conception la plus courante consiste à décrire la manifestation écrite comme une représentation (plus ou moins fidèle) de la manifestation orale. L’écriture est alors seconde par rapport à la voix, dont elle n’est en quelque sorte que le vêtement, voire le déguisement.

2. Mais il est également possible de soutenir que chacune des deux manifestations constitue une forme spécifique de la langue, susceptible d’être étudiée de façon indépendante. Ainsi on a pu dire, à propos du français ou de l’anglais, qu’il est tout aussi légitime de remarquer le peu d’adéquation du système oral au système écrit que de faire la constatation inverse, plus conforme à la tradition. Dans une telle optique, on n’institue pas la relation hiérarchique de secondarité (et de subordination) de l’écrit par rapport à l’oral.

Inévitablement, ces deux conceptions opposées entraînent des définitions différentes de l’unité minimale du système graphique, le graphème, distinct de la lettre comme le phonème l’est, mutatis mutandis, du son. Compte tenu de la visée spécifique de cet ouvrage, on s’en tiendra, pour l’essentiel, à la première conception, bien que l’appareil notionnel qu’elle met en place, notamment la définition du graphème, soit sans doute moins rigoureux que celui de la seconde conception.

Il existe plusieurs systèmes de manifestation écrite des langues. Certains systèmes notent, sans les analyser en éléments plus petits, les unités signifiantes que sont les mots ou les morphèmes. Les unités des écritures de ce type reçoivent le nom traditionnel d’idéogrammes (on a proposé la désignation plus exacte de morphémogrammes). Quoique non homogènes — ils comportent l’un et l’autre des éléments phonographiques — le système hiéroglyphique de l’égyptien ancien et le système de caractères du chinois donnent des exemples d’idéogrammes. D’autres systèmes notent les syllabes : les unités en sont les syllabogrammes. Les autres enfin comportent un inventaire d’éléments, les lettres de l’alphabet*, qui correspondent, de façon plus ou moins précise, aux phonèmes de la manifestation orale. Ce sont les systèmes alphabétiques. Les langues européennes contemporaines utilisent de tels systèmes. L’alphabet latin est le plus répandu. Il est concurrencé, en Europe, par l’alphabet cyrillique (pour le russe) et l’alphabet grec. Le français utilise l’alphabet latin. Toutefois il existe au sein de ce système alphabétique certains éléments qui relèvent d’un système idéographique : le signe † utilisé devant un nom propre pour marquer que la personne qui le porte est morte; les signes tels que § (« paragraphe ») et & (« et »), les sigles de certaines monnaies ($ pour « dollar », £ pour « livre sterling », etc.), et surtout les chiffres et autres signes arithmétiques, qui se lisent de façon différente selon la langue du texte où ils apparaissent : 7 est lu sept par un français, sieben par un allemand, sette par un italien, etc. Ce fait indique que 7 représente non pas les signifiants sept, sieben, sette mais le signifié arithmétique, censé unique, auquel de leur côté renvoient les signifiants. L’usage des idéogrammes semble se développer dans certains secteurs de l’usage contemporain : la publicité utilise communément le dessin d’un cœur (en outre souvent de couleur rose) ( ) comme idéogramme du verbe aimer : j’ la grammaire, j’achète la grammaire d’aujourd’hui ! Les catégories grammaticales elles-mêmes ont, épisodiquement, une manifestation idéographique; le redoublement des abréviations MM. (pour Messieurs), pp. (pour pages), §§ (pour paragraphes) marque le pluriel, sans le limiter à deux unités. Enfin, certains signes de ponctuation* ont un fonctionnement idéographique.

Mis à part ces éléments qui restent marginaux, le système est alphabétique. Mais on constate immédiatement que la correspondance entre les deux manifestations écrite et orale est loin d’être parfaite. Dans la phrase citée au début de l’article, le mot colibri présente un exemple de coïncidence terme à terme (biunivoque) entre les 7 phonèmes et les 7 lettres qui le constituent :

-

k

C

l

i

b

R

i

c

o

l

i

b

r

i

Mais il n’en va pas de même pour le mot oiseau, qui comporte quatre phonèmes /w/, /a/, /z/, /o/, et six lettres. Le digramme* oi correspond au groupe de deux phonèmes /wa/, sans qu’il soit possible d’affecter o à /w/ ni i à /a/. La lettre s note ici le phonème /z/, alors que dans d’autres cas elle note le phonème /s/ : sot. Enfin le trigramme* eau note le phonème /o/. Dans le mot petit, le t final correspond effectivement au phonème /t/. Mais celui-ci ne se manifeste oralement que parce qu’il apparaît devant l’initiale semi-vocalique /wa/ de oiseau (voir liaison). Il n’apparaîtrait pas devant l’initiale /v/ de volatile. Il en va de même pour le s de des, qui n’a de correspondant oral, sous la forme /z/, que parce qu’il est situé devant une voyelle. Enfin, le mot îles présente plusieurs phénomènes intéressants : le /i/ pourtant phonologiquement identique aux deux /i/ de colibri, y est noté, de façon différente, par î ; le e et le s ne correspondent à aucun élément de la chaîne orale. Ils n’ont toutefois pas le même statut : le e apparaît constamment dans la graphie du mot île, alors que le s n’est présent que lorsque le mot est au pluriel. La lettre s constitue donc la marque de la catégorie morphologique du pluriel qui, apparente au niveau du code écrit, ne l’est pas au niveau du code oral.

Ces phénomènes, variés, complexes et, pour certains, apparemment étranges, s’expliquent par la structure spécifique de l’orthographe française. On peut en décrire les grandes lignes de la façon suivante.

Les lettres de l’alphabet sont, selon le cas, chargées de trois fonctions différentes :

A. Elles peuvent correspondre aux phonèmes du code oral. Elles ont alors une fonction phonographique, d’où leur nom de phonogrammes. Mais cette correspondance obéit elle-même à des règles complexes, comme le montre le tableau synoptique de correspondance. On y constate en effet les deux ordres de faits suivants :

1. La correspondance quantitative entre un phonème et une lettre, observée dans de nombreux cas (voir l’exemple de colibri) n’est pas généralisée :

a) Il est fréquent qu’un phonème unique soit marqué par un groupe de deux lettres (digramme) ou de trois lettres (trigramme). Exemples :

— voyelles : la voyelle /o/est notée selon le cas par une lettre (o ou ô), par un digramme (au) ou par un trigramme (eau); les voyelles nasales ne sont jamais marquées que par des digrammes ou des trigrammes comportant une consonne graphique n ou m marquant la nasalité : /S/ est noté par les digrammes an, am, en et em et par les trigrammes aon (paon, faon) et aen (Caen).

— semi-voyelles : elles sont notées selon le cas par une lettre, un digramme ou un trigramme. Ainsi /j/ est noté par i (diable), y (yeux), par le digramme il (rail) ou le trigramme ill (feuillage).

— consonnes : une seule consonne, /v/, n’est jamais marquée que par une lettre (v, w, f dans les cas de liaison du type neuf heures). Les consonnes /G/, /Q/ et /E/ ne sont jamais marquées que par des digrammes ou trigrammes (respectivement ch/sch, gn et ng ). Les autres consonnes sont marquées selon le cas par une lettre, un digramme, parfois un trigramme : ainsi /k/ a alternativement pour marques les lettres c, k et q, les digrammes ce, qu, ck, ch (chœur), cq (Lacq) et les trigrammes cqu (acquitter) et cch (saccharine).

Inversement, il existe une lettre, x, qui correspond à un groupement de deux phonèmes, /ks/ dans axe, /gz/ dans examen. Seuls font exception à cet usage dix ([dis]) et six ([sis]), ainsi que quelques noms propres : Bruxelles, Auxerre, Auxonne, etc., qui ont pour prononcia tion traditionnelle [brysDl], [osDr], [osCn], où x correspond au phonème /s/. En liaison, ainsi que dans sixième et dixième, x correspond à/z/.

La lettre h ne correspond jamais à aucun phonème (en dehors du digramme ch où elle contribue selon le cas à la marque de /G/ ou de /k/) :

à l’initiale d’un mot, elle est selon le cas dite « aspirée », et a alors pour effet de bloquer tout phénomène d’élision* et de liaison* (le harnais, les harnais, [lBaRnD], [lDaRnD]) ou dite « muette » (l’huile, les huiles, [lPil], [lDzPil]). Sa fonction linguistique, très résiduelle, se situe alors exclusivement au niveau de l’identification des mots (voir plus bas) ;

à l’intérieur d’un mot entre deux voyelles, elle marque, en alternance avec l’absence de toute lettre, l’hiatus* : cahot/chaos.

d) La lettre e correspond dans certains de ses emplois au e dit « muet » ou « caduc », qui selon le cas se prononce [B] ou ne se prononce pas (voir phonétique). Aux renseignements fournis à cet article on ajoutera ici le traitement de l’e caduc au voisinage d’une voyelle : e n’est jamais prononcé : asseoir [aswaR], nettoiement [netwamS]. En fin de mot, e fonctionne fréquemment comme marque, exclusivement graphique, du féminin : polie, barbue (voir plus bas, ainsi que genre et adjectif).

2. La correspondance qualitative entre les phonèmes et les lettres n’est pas généralisée. Le tableau synoptique donne des exemples des deux types de faits suivants :

à un phonème correspond toujours (sauf pour le phonème /E/ d’introduction récente) plus d’une marque graphique. Pour prendre l’un des exemples les plus simples, le phonème /v/ est noté par v (dans vide), par w (dans wagon) et par f (dans neuf heures).

à une marque graphique correspond presque toujours plus d’un phonème. Ainsi le w marque, dans wagon, le phonème /v/. Mais il marque aussi, dans water, le phonème /w/.

Compte tenu des descriptions qui viennent d’être faites des correspondances entre l’écrit et l’oral, on voit en quoi le système orthographique français s’éloigne de la biunivocité d’un système tel que l’API. Dans ce système, les relations entre les unités des deux plans sont notées de la façon suivante :

Dans le système de l’orthographe, les relations sont notées d’une façon infiniment plus complexe (encore l’exemple choisi est-il des plus simples) :

Ces phénomènes sont encore compliqués par l’intervention des deux autres fonctions des lettres.

B. Comme on l’a aperçu lors de la description du mot îles ou des mots polie et barbue, certaines lettres (ou groupes de lettres), privées de manifestation orale, ont une fonction morphologique : elles indiquent, exclusivement dans la graphie, les catégories morphologiques qui affectent les mots. Si on compare les réalisations écrite et orale de : leurs livres restaient ouverts ([lœRlivRDstDtuvDR]), on constate que la marque du pluriel est manifestée à quatre reprises (3 fois par -s, une fois par -ent) dans la phrase écrite, alors qu’elle ne l’est pas du tout dans la phrase orale, qui est exactement homophone* de la phrase correspondante au singulier. On dit que les éléments qui marquent dans l’écriture les catégories morphologiques sont des morphogrammes.

Les morphogrammes interviennent dans la grammaire et dans le lexique.

Dans la grammaire, ils apparaissent au niveau du syntagme nominal dans la flexion du nom et de l’adjectif, accessoirement dans celle des déterminants et des pronoms. Dans le syntagme verbal, ils jouent une fonction importante dans la flexion du verbe. On se contentera ici de donner quelques exemples simples de faits qui sont étudiés avec plus de détails à adjectif, conjugaison, genre, indéfinis, interrogatifs, nombre, personnels et possessifs.

Genre du nom et de l’adjectif : ami, amie; bancal, bancale. Parmi les déterminants, seuls les interrogatifs-exclamatifs et l’indéfini nul présentent une opposition de ce type, exclusivement graphique : quel, quelle; nul, nulle (on remarquera la gemmation* du l au féminin). À ce titre, on peut dire que -e est le morphogramme du féminin, même s’il apparaît également à la finale de nombreux mots masculins (agile, frêle, obèse, etc.).

Nombre du nom et de l’adjectif : c’est ici l’-s, parfois suppléé par 1’-x qui fonctionne comme morphogramme du pluriel : pomme, pommes; joli, jolis; tableau, tableaux; nouveau, nouveaux. Parmi les déterminants, de nouveau les interrogatifs-exclamatifs : quel, quels, les indéfinis certain(s) et quelque(s), les possessifs de 3e personne leur, leurs, dont la particularité est de marquer graphiquement le nombre sans marquer le genre. Parmi les pronoms, les formes il, ils et elle, elles (ces dernières fonctionnant et comme formes conjointes et comme formes disjointes : elles, elles travaillent), celle et celles.

Les morphogrammes -e du féminin et -s du pluriel peuvent s’enchaîner : ami, amie, amies; bancal, bancale, bancales; quel, quelle, quelles (mais leur, leurs, sans formes *leure ni *leures).

Dans le système verbal, les morphogrammes interviennent comme marque de la personne (j’aime, tu aimes; je (tu) fais, il (elle) fait), comme marque du nombre (il travaille, ils travaillent), de façon plus limitée comme marque du mode (j’ai, (que) j’aie).

Dans le lexique, les morphogrammes interviennent pour signaler la relation entre les formes fléchies d’un mot : le -t final de petit marque la relation avec la forme de féminin petite. Ils indiquent également la relation entre une forme simple et une forme dérivée : le -d de marchand ou le -et de respect indiquent la relation entre les formes simples et leurs formes dérivées telles que marchander, marchandise ou respecter, respectable.

Remarque. — Dans cette description des morphogrammes, on n’a retenu que des éléments qui n’ont pas de manifestation orale. Il ne serait théoriquement pas impossible de considérer comme morphogrammes les marques flexionnelles qui ont en outre une manifestation orale : dans l’opposition je marche, nous marchons, il est incontestable que -e est différent de -ons dans l’écriture, même si cette différence a son pendant dans la prononciation (où elle prend la forme zéro vs [T]). Un tel point de vue, quoique théoriquement légitime, aurait l’inconvénient d’occulter un caractère frappant du français : la distance qui existe entre les manifestations orale et écrite des catégories morphologiques. Il faut toutefois rappeler que plusieurs morphogrammes (par exemple -s, -x, -t) ont une manifestation orale dans les cas de liaison* : trait qui manifeste l’extrême complexité des relations entre l’oral et l’écrit.

C. L’orthographe a fréquemment pour fonction de distinguer entre eux des éléments homophones*. La forme [vDR] de l’oral peut correspondre aux cinq orthographes ver, vers, verre, vert et vair, qui ont pour fonction de distinguer cinq mots différents (encore vers reste-t-il équivoque, puisqu’il correspond à trois homonymes*). Les lettres utilisées dans ces mots continuent à avoir la fonction de phonogrammes : le tableau de la page 463 laisse prévoir la manifestation de [vDR] par ver, vers, verre, vert et vair. Mais elles ont en outre une fonction distinctive à l’égard des unités signifiantes que sont les mots. De ce point de vue, elles se rapprochent des idéogrammes dont il a été question plus haut : les graphies verre et vert opposent les unités « verre » et « vert » sans référence à la réalisation orale [vDR], même si cette manifestation se trouve de surcroît notée. On donne souvent à ces réalisations graphiques le nom de logogrammes. On trouvera p. 462 et suiv. un tableau des principales distinctions opérées par les logogrammes. Ce tableau fait apparaître les faits suivants :

les formes distinguées entre elles sont le plus souvent des mots. Mais il peut également s’agir de groupements de mots : lent est ainsi distingué de l’an, où l’on reconnaît l’article défini l’ et le nom an.

les formes distinguées entre elles sont le plus souvent de peu de syllabes. On remarque notamment la prédominance des formes monosyllabiques. C’est là un aspect important de la structure formelle du français : les monosyllabes (et d’une façon générale les formes ayant peu de syllabes) y sont nombreux. Or les combinaisons de phonèmes dans un monosyllabe — en outre limitées par les règles de compatibilité phonologique — ne sont pas en nombre infini. Il est donc inévitable qu’il y ait, au niveau de l’oral, des collisions homonymiques manifestées par l’homophonie de plusieurs unités. En revanche, l’orthographe rend possible la distinction graphique d’un grand nombre d’homophones, tout en laissant subsister un certain nombre d’homonymes absolus, à la fois homographes et homophones (louche, louer, faux, coupe, vol, vers, etc.).

c) pour constituer les logogrammes, l’orthographe utilise les différentes possibilités de représentation phonographique énumérées dans le tableau de correspondance. Mais elle fait également appel aux lettres étymologiques, qui rappellent la forme de l’étymon* du mot concerné. Ainsi -gt dans doigt (distinct de dois, doit) et dans vingt (distinct de vins, vain, vaint, vainc, etc.) rappelle les étymons latins des deux mots, digitum et viginti. Il arrive d’ailleurs que l’étymologie ainsi signalée soit historiquement inexacte : ainsi le -d- de poids (distinct de pois et de poix) rappelle le latin pondus, alors que l’étymon réel de poids est pensum.

D’une façon plus générale, certaines lettres ont une fonction logogrammatique même lorsqu’il n’existe pas de phénomène d’ho-mophonie. Elles contribuent alors à caractériser graphiquement le mot concerné. Ainsi, on peut dire que le h- de homme (étymologique : latin hominem) et de huit (non étymologique : latin octo) est un logogramme, bien qu’il n’existe pas d’homophone [Cm] (ohm, en physique, se prononce [om]) ni [Pit]. Beaucoup de consonnes doubles (voir gémination) ou de groupements de consonnes contribuent ainsi simultanément à rappeler l’étymon du mot et à le caractériser graphiquement : appeler (susceptible d’être distingué de à peler), descendre (susceptible d’être distingué de des cendres), science, etc. Le plus souvent muettes, les lettres étymologiques en sont venues dans plusieurs cas à se prononcer : phénomène d’influence de l’orthographe sur la prononciation, observé dans des mots tels que objet (comparer avec sujet, qui s’est longtemps orthographié subject), flegme (qui a pour doublet* flemme), présomptueux, exact, verdict, etc., ou les consonnes doublées dans la prononciation de collègue, grammaire, etc. Dans dompter et legs,les consonnes -p- et -g- parfois prononcées, sont faussement étymologiques : dompter a pour étymon domitare, et legs est un déverbal* de laisser.

Comme on a pu le constater, on s’est pour l’essentiel tenu, dans la description de l’orthographe française qui vient d’être donnée, à la première des deux conceptions possibles de la manifestation écrite (voir p. 444) : on a présenté l’orthographe dans ses relations avec la manifestation orale de la langue. Simultanément, on a constaté que la notion de graphème, alléguée page 444 comme pendant de la notion de phonème*, n’a pas eu à être employée : on a pu se contenter de la notion de lettre (et de groupement de lettres : digrammes et trigram-mes). Il n’est toutefois pas impossible, même dans l’optique choisie ici, de donner une définition du graphème. Cette définition sera faite par référence à la triple fonction des unités de la chaîne écrite :