- •Глава 1. Итальянские гуманисты XIV-XV вв.

- •3. Флорентийские платоники

- •5. Социально-философские идеи никколо макиавелли

- •6. Христианский гуманизм и просветительство эразма роттердамского

- •Примечания

- •1. Леонардо да винчи

- •2. Астрономические открытия XV-XVI вв. Николай коперник

- •3. Органистическая и пантеистическая натурфилософия ренессанса

- •4. Натурфилософия джордано бруно

- •5. Жизнь и идеи кампанеллы

- •Примечания

- •.Глава 3. Парадоксы реформации: от независимой веры к независимой мысли

- •1. Знание, вера и воля в теологии ранней реформации

- •2. Исток и тайна немецкой реформации

- •3. Мирская аскеза и формирование нового естественного права

- •4. Культурно-историческое значение реформационного процесса

- •Примечания

- •Эразм Роттердамский. Похвала Глупости. М., 1960. С. 62. Ill Источники по истории Реформации. Вып. 1. М., 1906.

- •.Глава 4. Скептицизм XVI-XVII вв.

- •Примечания

- •2. В преддверии философии нового времени

- •Примечания

- •.Глава 1. Френсис бэкон (1561-1626)

- •1. Жизненный путь и сочинения ф. Бэкона

- •2. Главные идеи философии ф. Бэкона

- •Примечания

- •.Глава 2. Рене декарт (1596-1650)

- •1. Жизненный путь и сочинения р. Декарта

- •2. Основы учения декарта в контексте философских дискуссий XVII в.

- •.Глава 3. Картезианство в XVII в.

- •1. Окказионализм

- •2. Материалистическая интерпретация картезианства

- •3. Блез паскаль (1623-1662)

- •Мальбранш н. Разыскание истины. СПб., 1904. Т. 2. С. 320.

- •1 Паскаль б. Мысли // Библиотека всемирной литературы. М., 1974. Т. 42. С. 168.

- •.Глава 4. Бенедикт спиноза (1632-1677)

- •1. Жизненный путь и сочинения б. Спинозы

- •2. Основные принципы и идеи философии спинозы

- •20 Спиноза б. Избр. Произведения. Т. 1. С. 414. 21 Там же. С. 464. 22 Там же. С. 529-533. 23 Там же. С. 534. 24 Там же. С. 536. 2s Там же. С. 537.Глава 5. Томас гоббс (1588-1679)

- •1. Жизненный путь и сочинения т. Гоббса

- •2. Основные идеи философии т. Гоббса

- •Гоббс т. Избр. Произведения. Т. 1. С. 681. 24 Там же. 25 См.: Там же. С. 154. 26 Там же. С. 156-157.Глава 6. Джон локк (1632-1704)

- •1. Жизненный путь и сочинения дж. Локка

- •2. Основы философского учения дж. Локка

- •3. Человек и его сущность. Государственное правление

- •.Глава 7. Философия в англии после локка (шефтсбери, мандевиль, хатчесон)

- •ИГлава 8. Готфрид вильгельм лейбниц (1646-1716)

- •1. Жизненный путь и основные сочинения г. В. Лейбница

- •2. Философское учение г. В. Лейбница

- •Примечания

- •Примечания

- •Глава 10. Дэвид юм (1711-1776)

- •1. Жизненный путь и сочинения д. Юма

- •2. Основные идеи философии д. Юма

- •Примечания

- •После юма

- •1. Адам смит как философ-моралист

- •2. Шотландская философия здравого смысла.

- •.Раздел III Философия Просвещения

- •Глава 1. Философия французского просвещения

- •Введение: постановка проблемы. Дискуссии о специфике философского мышления

- •1. Основная проблематика французской просветительской философии учение о природе

- •3. Понимание истории

- •I. Способ мышления эпохи

- •5. Теория познания

- •6. Личности и судьбы

- •Заключение

- •Примечания

- •1. У истоков просветительской мысли германии

- •2. Христиан вольф и его последователи

- •3. Антивольфианство и основные направления философской мысли периода зрелого просвещения

- •Литература

- •Zeller e. Geschichte der deutschen Philosophie seit Leibniz. Miinchen, 1875.Глава 3. Философия американского просвещения

- •2. Подход к природе

- •3. Представления о процессе познания

- •4. Отношение к религии и нравственности

- •Примечания

- •.Раздел IV Философия второй половины XVIII— первой половины XIX вв.

- •Глава 1. Исторический и социокультурный контекст развития европейской культуры и

- •Философии

- •Примечания

- •.Глава 2. Философское значение немецкой литературы (гёте, шиллер, романтики)

- •Примечания

- •.Глава 3. Немецкая классическая философия немецкая классическая философия: единство и многообразие

- •1. Жизненный путь и сочинения и. Канта

- •3. «Критика чистого разума»

- •1. Количества: Единство Множество Целокупность

- •3. Отношения:

- •2. Качества: Реальность Отрицание Ограничение

- •4. Модальности:

- •4. Мир нравственности и категорический императив

- •Примечания

- •.Глава 5. Из истории немецкой философии XVIII-XIX вв. (гердер, рейнгольд, маймон, бардили, якоби). Полемика вокруг философии канта

- •Примечания

- •1. Жизнь, сочинения и основные идеи фихте1

- •2. Наукоучение фихте как основание его системы

- •3. Учение фихте о человеке, обществе, государстве, праве и нравственности

- •Примечания

- •.Глава 7. Фридрих вильгельм шеллинг (1775-1854)

- •1. Жизненный путь и сочинения ф. В. Шеллинга1

- •2. Натурфилософия шеллинга и естествознание

- •3. Сущность и специфика трансцендентального идеализма раннего шеллинга

- •4. Философия позднего шеллинга

- •Schelling f. W. J. Philosophie der Offenbarung. S. 259.Глава 8. Георг вильгельм фридрих гегель (1770-1831)

- •1. Основные периоды жизни, сочинения и идеи гегеля

- •2. Философия права гегеля

- •3. «Наука логики» и система гегеля

- •4. Философия духа гегеля

- •Примечания

- •1. Гегельянство: общая характеристика

- •3. Философия карла маркса

- •Примечания

- •.Раздел V Философия XVIII—XIX вв. В России

- •Глава 1. Век просвещения в россии введение

- •1. Сторонники и противники петровской вестернизации

- •2. Жизненная и философская драма радищева

- •3. Философия в университетах и академиях

- •Примечания

- •См.: Зеньковский в. В. Указ. Соч. Т. 1, ч. 1. С. 86-90.

- •См.: История философии в ссср. Т. 2. С. 40-44.

- •Iе См.: Русская философия второй половины XVIII в. С. 32—72.

- •См.: Русская философская поэзия: Четыре столетия / Сост. А. И. Новиков. СПб., 1994. С. 47-52.Глава 2. Двуликий янус

- •1. Либералы, радикалы, консерваторы

- •3. Западничество: его история и суть

- •4. Философская мысль духовно-академического направления

- •5. Разнообразие философии в контексте культуры

- •Примечания

- •См.: Русская идея / Сост. М. А. Маслин. М., 1992. С. 91-103.Глава 3. Владимир соловьев (1853-1900)

- •1. Жизненный путь и сочинения в. С. Соловьева

- •2. «Критика отвлеченных начал» и обоснование "цельного знания"

- •3. Оправдание добра

- •4. Свободная теургия

- •5. Национальный вопрос в россии и русская идея

- •Примечания

- •.Заключение основные принципы классической философии нового времени

- •Раздел I

- •Глава 1

- •6Раздел I Философия эпохи Возрождения 3

- •2. Доктрический период

- •1 Антропоцентризм

- •13 Философия людвига фейербаха

1. Гегельянство: общая характеристика

История гегелевской школы в Германии заняла немного времени — 30-40-е годы XIX в. К концу 30-х годов наметилось разделение на старших гегельянцев ("старогегельянцев"), начинавших еще при Гегеле, и младшее поколение — младогегельянцев, чье философское становление происходило большей частью после смерти Гегеля и во многом заключалось в пересмотре гегелевских положений, в полемике со "старогегельянцами". Философские позиции основных деятелей гегелевской школы определились к началу 40-х годов. По ряду моментов эти позиции были либо очень близки друг другу, либо идентичны: наиболее значительные философские достижения Б. Бауэра, Л. Фейербаха, М. Штирнера, Ф. Цешковского, М. Гесса и начинающего К. Маркса были получены на более или менее общем направлении философских поисков1. (Именно этим, возможно, объясняется столь ожесточенная полемика между собой этих теоретиков — когда столько общего, необходимы особые усилия, чтобы выделиться, доказать свою оригинальность.)

Каковы отличительные характеристики философии младогегельянцев? Уже в 1838 г. это движение начинает активно проявлять себя. Младогегельянцы объединяются в неформальное сообщество, где все ревниво следят за работами коллег и в то же время относительно дружно выступают против общих противников. У сообщества "свой" журнал, издававшийся А, Руге от одного запрещения до другого вплоть до 1844 г. (когда соредактором «Немецко-французского ежегодника» стал К. Маркс). В 1848 г. вышла очень важная для оформления младогегельянской парадигмы работа А. Цешковского «Пролегомены к историософии». Ряд идей этой работы — о праксисе, об отношении философии к действительности, об истории — были восприняты многими гегельянцами. Тогда же, в 1838 г., Л. Фейербах начал свое критическое размежевание с философией Гегеля и оформление материалистической антропологии, или "философии Человека", с позиций возврата к природе, к "чувственности" в противовес гегелевским ультрарационализму и спекулятивности. И, наконец, в полемике с Давидом Штраусом Б. Бауэр в 1838 г. издал первую из своих работ, посвященных критике раннего христианства. Философская ориентация Б. Бауэра — критическая философия, или философия как критика. Критика — в ее особом понимании — провозглашалась основным делом философии.

Это требует пояснения. Как говорилось ранее, критическая философия — название, закрепившееся за кантовской философской программой. Антикритицизм для Канта и кантианцев есть догматизм; эту дилемму замечательно высветил юный Шеллинг в «Письмах о догматизме и критицизме». Но у последователей Гегеля понимание критики и критического вышло за пределы преимущественно гносеологического; антикритицизмом для них оказывается уже не столько догматизм, сколько всяческое "позитивное", налич- но данное, Существующее. Критика понимается как главное средство и воплощение "отрицательности", того, что Гегель называл беспокойством, что несет в себе энергию преображения всего косного и затвердевшего. В толкование философии как критики входит самооценка философской мысли как орудия глобальных изменений в реальной жизни, культуре, социуме в целом. В отличие от классической кантовской установки "критическая философия" гегельянцев не подразумевала никакой позитивной философии; наоборот, в огне философского самосознания, в разъедающей и абсолютной отрицательности его должно сгореть все ставшее и стабильное, будь то нечто реально-бытийственное или духовно закрепленное.

Для младогегельянцев важное значение имел и 1840 год. В Пруссии сменился король и несколько ослабился цензурный гнет. Однако младогегельянцы так или иначе оказались гонимыми. Никаких шансов на единственно возможную для немецких философов карьеру — университетское преподавание — у них вскоре не осталось. Их философская деятельность обретает все большую публицистичность и радикальность: атеизм и критика религии делаются отличительными чертами их работ.

В дальнейшем существовании школы младогегельянцев важным событием стало появление в 1845 г. книги М. Штирнера «Единственный и его собственность». Она вызвала яростную полемику, имела значительный успех, правда, это был последний крупный успех движения. Штирнер прояснил некоторые существенные содержательные предпосылки и следствия гегелевской философии. Критика философской ограниченности этики Л. Фейербаха и «критической критики» Б. Бауэра, негативное отношение к основам государственности и права, обличение политических и социальных иллюзий эпохи — это и многое другое определило долговре- менность влияния штириеровских идей. Главный принцип Штирнера — индивидуальное Я, "Единственный" — уже непосредственно переводит идейную проблематику знаменитой книги в духовный контекст XX в., в атмосферу поисков экзистенциальной философии.

Итак, младогегельянцы, во-первых, претендовали на создание критической философии. Инициированная, как было сказано, Б. Бауэром, она была подхвачена другими гегельянцами, но толковалась ими по-разному. Фейербах, Штирнер, Маркс имели собственные представления о ее задачах, возможностях и пределах, об исходной позиции и методе критики. К тому же у каждого из них эти представления применялись и различным образом сочетались с другими установками. Но, тем не менее, было нечто общее и в направлении изменений: с одной стороны, младогегельянцы постепенно расширяли область философской критики. Начиная с критики религии, они постепенно обращались к сферам политики, права, морали, образования и воспитания. Этот процесс оказался двойственным. Здесь присутствует и постепенный переход от фило- софско-исторической и философско-теологической критики к более непритязательной в теоретическом отношении публицистике (что, несомненно, связано с сотрудничеством в газетах). Гегельянцы хотели оказывать влияние на общество и были достаточно радикальны, поэтому расширение тем и предметов критического анализа — простой, естественный процесс "наполнения" философского критицизма конкретным эмпирическим материалом, т. е. постепенное приближение к социальным реалиям времени. Одновременно гегельянцы модифицировали и несколько приглушили идущее от Канта классическое понимание философского критицизма, сути философско-критического отношения к действительности и его противопоставленности позитивно-апологетическому философствованию.

Во-вторых, столь большое внимание к критике дополнялось введенным В. Цешковским соотношением критики с

философским праксисом. Философы-гегельянцы стремились к наиболее сильному и в отличие от Гегеля непосредственно-политическому воздействию на общество. Они не просто преувеличивали значимость и эффективность философского знания, — они искали средство усиления этой значимости и эффективности. В таком стремлении сказалось раннее предчувствие того, что влияние христианства и других религий изменится — как полагали гегельянцы, грядет закат религий, а тем самым открывается пространство для новых жизненно-практических ориентаций, моральных и социальных регулятивов массового праксиса. В осуществлении этих стремлений гегельянцы опирались на учения великих французских социалистов — Сен-Симона, Фурье и их последователей. Поэтому размышления о философии в ее отношении к практической жизни стали довольно быстро сопрягаться с анализом течений и движений самой этой жизни, выраженных в нефилософских сочинениях и практических акциях и организациях. А. Цешковский, М. Гесс, К. Маркс, М. Штирнер, Л. Фейербах — все в той или иной степени принимали мысль о соединении немецкой философской критики с французскими идеями социалистически-коммунистической ориентации и тем самым о создании подлинно эффективной философской практики, вхождении философов в поле активного воздействия на образ жизни тысяч людей.

Оппозицию этой тенденции гегельянства составлял Б. Бауэр, считавший, что теоретическая позиция философской критики должна быть элитарной, поскольку обретение философским праксисом массовой аудитории, "массовых измерений" вообще необходимо приводит к деструкции исходную философскую позицию. Критика, по Бауэру, — великий движущий механизм истории, но только в руках критически мыслящих личностей, духовной элиты и соответственно при воздействии не на "массу", а на узкий и влиятельный круг людей, способных воспринять критические идеи. Впрочем, Бауэр быстро разочаровался в этой позиции и признал, сколь одинок сторонник подлинной "критической критики".

И, наконец, самое главное — гегельянцы были сообществом философов-атеистов (исключение — А. Цешковский). Отношение к религии выразилось не только в философских поисках, но и в историко-научных исследованиях по раннему христианству, по природе религии. В этой области младогегельянцы достигли заметных результатов; научный вклад Б. Бауэра, Л. Фейербаха особенно весом. Занятие историей религии — плодотворное в том смысле, что оно развивает историческое сознание, особую критичность мышления и осторожность по отношению к абстрактному теоретизированию. Кроме того, критический анализ христианства, этой великой мировой религии, придал исследованиям гегельянцев определенную историческую масштабность. Они, однако, были переплетены с изрядной долей претенциозности. Отношение таких попыток к философии Гегеля было двойственным. В определенном смысле они были продолжателями толкования философии как "высшей мудрости", "науки наук", гегелевского историзма. Но было и существенное отталкивание от философии Гегеля, которая, конечно, отнюдь не была атеистической. Более того, в философских "пиках" младогегельянства — гуманизме Л. Фейербаха, "анархизме" и индивидуализме М. Штирнера и социальной философии К. Маркса — налицо определенное воздействие христианства. Исторически перспективным было "проблемное поле", отчасти открытое, отчасти расширенное этими философами. Достаточно глубокая проработка проблемы человека, его отчуждения и свободы — их немалое достижение. Отказ от "страховки" христианского сознания, христианской морали, обостренное философское переживание открытости и неангажированности морально- нравственного бытия, а также намеченная в трагическом ключе картина исторического процесса ("на костях и крови") и соответственно обостренная трактовка функции социального "зла" — этим тоже оригинально философское творчество гегельянцев. Им нельзя отказать в предчувствиях и широком историческом видении. Можно отметить также, что "критицизм" возбудил интерес к природе фетишизма, "ложного сознания".

В то же время гегельянство несло в себе некие зерна измены не только классическому самосознанию философа, но и глубинным интенциям философского разума как такового. Речь идет о философском праксисе — чем должен и чем никак не должен заниматься философ; какова его миссия в мире. Дело в том, что чтение лекций или писание книжек — чисто внешняя атрибутика. Философ может и вообще молчать, а может и просто жить практической жизнью, но оставаться в пределах философии. Спиноза подчеркивал: дело философа — понимание, а не ненависть, негодование. "Пастор", которого в философии ненавидел Гегель, неустраним из нее, но только как частный момент, как побочный продукт свободного, неангажированного (по возможности) и сознающего себя самоцелью теоретического мышления ("чистого разума"j, как сказал Кант). Конечно, хотелось бы, чтобы мир был совершеннее, а люди в массе своей жили бы лучше, моральнее, просвещеннее, счастливее. Но даже если этого нет, дело философа в силу /этого отнюдь не должно превращаться в моралистическую процоведь, социальную агитацию, учительство или, тем более, в участие в репрессиях, преследованиях, наказаниях. Нужно продолжать осмысливать то, что есть и будет.

Гегельянство же, следуя разным импульсам, впитало в себя ориентацию на активнейшее практическое вмешательство философа в дела земные, или, как выразился j юный Маркс, вступило на путь "служения истории". (Конечно, этбт вариант был еще довольно слабо развит в гегельянстве, но авторство — за ним.) Путь включения в мирской праксис, в "коллизии/ действительности" крайне опасен для философии — она (как доказала история различных течений и школ) теряет свою теоретическую объективность, нейтральность и превращается в компоненту той или иной идеологии, т. е. ложного практического сознания. Исчезнув в этом слиянии, философия может быть использована с разными, в том числе и губительными, целями.

Видимо, исторически закрепившаяся в историко-философской литературе оценка гегельянского движения как эпигонского, как "разложения" школы нуждается в известном пересмотре. Она в какой-то мере справедлива, если иметь в виду исключительно ценность созданных идей, "весомость открытий". Тут гегельянцы не могут конкурировать ни с Гегелем, ни с предшествующими мыслителями немецкой философии периода классики. Но простыми эпигонами, "продолжателями" гегельянцы не были: у них много живых и ныне современно звучащих мыслей и проблем. Они несколько неорганичны и слишком упрощенны для магистральных линий мышления классической философии. Однако они вполне вписываются в контекст постклассической философии, в поиски мыслителей европейского декаданса начала XX в. Штирнер или Фейербах в чем-то ближе к Ницше и Бердяеву, чем к Гегелю и Канту.

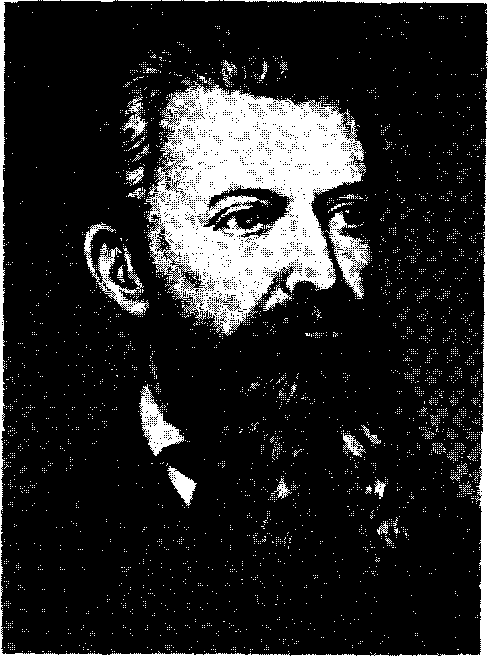

Людвиг

Фейербах

древней схеме "предтеча — основоположник". Впоследствии авторитет Энгельса заставлял исследователей видеть в текстах Фейербаха исключительно нечто "предмарксовское". Кроме того, ценность философии Фейербаха в значительной степени умалялась вписыванием лишь в ряд "истории материализма", где ее непосредственными предшественниками оказывались просветители-атеисты XVIII в. Это обусловливало упрощение и вульгаризацию философско-религиозного аспекта творчества Фейербаха, да и в целом искажало эту непростую философию. Видимо, при оценках наследия выдающегося немецкого мыслителя необходимы новые для нашей литературы подходы, использование достижений мирового фейер- баховедения13.

Прежде всего следует обратить внимание на понимание у Фейербаха философии, ее прошлого и настоящего, миссии в обществе и отношения к религии. Согласно Фейербаху, в мире начинается новая эпоха — постхристианская. Религия умирает, ее место в культуре освобождается, и занять это место должна философия. Однако и философия должна измениться: ей не суждено стать простым, или негативным (в гегелевском смысле), отрицанием религии: "Если философия должна заменить религию, то, оставаясь философией, она должна стать религией, она должна включить в себя — в соответствующей форме — то, что составляет сущность религии, должна включить преимущества религии"3. Другими словами, должно быть нечто новое, какая-то иная, синтетическая форма сознания и знания. Новая философия должна стать непохожей и на старую христианскую религию, и на старую "школьную" философию, хотя и нужно сохранить лучшее из них обеих. Уточняя свои представления, Фейербах называет новую "философию-религию" антропологией, "философией будущего", указывает на некоторые содержательные и формальные спецификации, — но на пороге XXI в. вполне очевидно, что такой синтез в мировой культуре пока не осуществлен. Мысль Фейербаха о необходимости преодоления относительной самостоятельности религии и философии (несмотря на существование религиозной философии) пока не получила, да и вряд ли получит в будущем историческое подтверждение. Однако и сам Фейербах видел сущностные отличия между философией и религией и говорил о них. В религии сильная сторона — ее мировоззренческая эффективность, ее близость к "сердцу" человека, его эмоциям, глубинным личностным структурам. (Религию Фейербах считает родовым признаком человека — ведь у животных нет религии.) Со своей стороны, гегелевская философия с ее культом мышления, рационального познания оказывается, по Фейербаху, рационализированной формой теологии. Философия — это как бы "смысл" в религии. Она тоже вырастает из сущностных сторон человеческого сознания. И то и другое должна объединить в себе "философия будущего". Однако в этом объединении должны исчезнуть, устраниться слабые стороны и религии и философии.

Слабость философии — ее оторванность от "сердца", высокомерная удаленность от мира, теоретическое себялюбие. И это должно быть устранено при слиянии философии и религии. Философия должна превратиться в практическую философию. Мы уже отмечали этот мотив как общий для всякого младогегельянства. Фейербах развивает его по-своему: "У прежней философии была двойная истина; истина для себя самой, о человеке не заботившаяся, — такова философия, и истина для человека — такова религия. Между тем новая философия как философия человеческая по существу есть также философия для человека; она, не затрагивая достоинства и самостоятельности теории, даже в полнейшем согласии с ней, имеет по существу тенденцию практическую, при этом практическую в высшем смысле; она выступает вместо религии, она включает в себя религию, она воистину — сама религия"

Сильнейшей стороной христианства, позволившей этой религии статр мировой, легко доходить до "сердца" человека, является мораль. Поэтому естественно, что "новая философий' должна найти какую-то новую форму морально-нравственного сознания. Фейербах сделал попытку ее выработать. Его собственная философия по праву была понята современниками как реализация установок на "философию будущего". И эта содержательная сторона фейербаховского творчества оказала огромное влияние на Маркса.

Итак, вместо христианства и философии гегелевского типа Фейербах предложил программу "философии Человека". Согласно фейербаховской гуманистической концепции, Человек — высшее в ценностном отношении, абсолютная ценность. Речь идет при этом не об отдельных людях, а о сущности их, т. е. о родовом начале. Отдельный человек вовсе не есть вместилище всех человеческих достоинств, — но Человек как таковой бесконечно добр, мудр, всемогущ. Его свойства — это он сам, а без них, т. е. без моральных качеств доброты, мудрости, могущества Человека вовсе нет. В человеке — все ценно. Его физическая, эмоциональная, психологическая жизнь нисколько не менее важны, чем разум. Очень важно, далее, что человек живет в естественном контакте с природой. Природа внешняя близка природе самого человека, она ему соответствует. Сущность человеческая вполне гармонично являет себя в человеческом существовании. Тут нет конфликта — жизнь природы, условия бутия не чужды человеческой сущности, между ними — глубокое единство.

Так, в гармоническом единстве с собственной сущностью, собственными качествами ("предикатами"), внешней и внутренней природой существует, бытийствует фейербаховский Человек5. Высшее единство проявляется в моральном наполнении в этой Гармонии. Она реализуется в императиве, высшем законе для Человека, высшем моральном долженствовании. Состоит же этот закон, или императив, в требовании относиться к Человеку как к высшей ценности, как к Богу. Человек относится к себе как к Богу, когда он видит божественное в другом человеке. Видеть в другом, в Ты человеческо-сущностное, божественное (а вовсе не только ограниченно-частичное) — значит реализовывать в жизни, в собственном моральном сознании и праксисе основной стереотип религиозного отношения человека к Богу. Этот стереотип, взятый Фейербахом из христианской религии (как высшей формы религиозного сознания), состоит в любви к Богу, в преклонении, высшем доверии. Именно Любовь (как доминирующее в человеческом отношении к Богу) наделена у Фейербаха родовым смыслом — это любовь половая, родосозидающая, включающая в себя и любовь к детям, т. е. к продолжению Я и Ты. Современники отмечали, что у Фейербаха простая заповедь любви к ближнему превращается в основной моральный закон. Отношения людей должны включить в себя этот закон как некую сверхценность, дать ему войти в "сердце" людей, заменяя влияние религии.

Фейербаховские представления о Человеке были получены особым образом — посредством критического переистолкования христианских иДей. Фейербах отдал или приписал Человеку только те "предикаты", которые религия приписывала Богу. По Фейербаху, Бог — это отчужденная и объективированная сущность человека. Или, другими словами, Бог есть некое символически зашифрованное изображение чисто человеческих свойств и качеств. В том, что боги созданы по образу и подобию людей, коренится смысл и ценность религиозного сознания, основа его действенности в истории. Однако недостаточно понимать природу религии — критиковать ее, по Фейербаху, означает сводить, или редуцировать, религиозные образы и ценности к их земным прообразам. Переистолкованное таким образом содержание религии дает главные моменты для фейербаховского понимания Человека. Понятно, что содержание это в основном морально-этического плана.

Несмотря на то что о религии "Бого-Человека" — или "Человеко-Бога" — и тому подобных мотивах еще столетие спустя с жаром спорили философы религиозной ориентации, уже современникам Фейербаха была очевидна ограниченность его философии Человека. Неудовлетворенность вызывало то, что моральное содержание этой философии было слишком тесно сращено с исходным материалом — христианской моралью. Это сказывалось, во-первых, в односторонности трактовки Человека — только позитивными, положительно-моральными красками была обрисована его родовая сущность. Как и в христианском Боге, в фейербаховском Человеке нет зла — даже той темной основы, которую видел в Боге молодой Шеллинг. Это, естественно, создавало слишком большой отрыв фейербаховской этики от реального человека и его бытия — социального, исторического. И, во-вторых, предельное возвеличивание Человека, его "человекообожествление" задавало некий сверхреальный, потусторонний масштаб вйдения всякой конкретности.

"Человек" оказывался почти такой же трансцендентной силой, или ценностью, как и Бог. Для мира же единичных людей, где любовь соседствует с ненавистью, мудрость — с глупостью, категория Человек с ее предикатами может быть использована лишь для морального обличения и назидания. Для этой функции, однако, у Человека не хватает трансцендентной силы, могущества и величия "Бога", — и трудно ожидать от обычных людей любви к Человеку, почитания Человека. А это означает несостоятельность претензии фейербаховского варианта европейского гуманизма стать "практической философией", вытеснить христианскую мораль.

Несмотря на то что фейербаховская философия далека от системной формы, ей присуща масштабность классического германского философствования. Популярной стала идея человекобожия, сразу же получившая в гегельянстве плодотворные варианты истолкования. В 1843-1844 гг. К. Маркс и М. Штирнер, каждый по-своему, предприняли попытки решения проблемы человека, опираясь на мысли Фейербаха. Штирнер в книге «Единственный и его собственность» развил и обосновал индивидуальную форму "человекобожия". У Штирнера особое Я, осознавая и преодолевая отчуждения, освобождается и превращается в "Единственного" — властителя себя и своего мира. Молодой Маркс в «Экономическо-философских рукописях 1844 г.» предложил концепцию социальной эмансипации, превращающей человечество, общество в совокупность лиц и отношений, которой вполне можно приписать предикат божественности в фейербаховско-гуманистическом смысле. Замечательно, что оба проекта — и штирнеровский (Я — Бог), и марксовский (Социум — Бог), — несмотря на обостренный этико-моралисгический характер, резко отмежевывались от слишком непосредственных повторений и перепевов христианской этики у Фейербаха.

Историко-философское значение творчества Фейербаха определяется фундаментальностью поставленных им проблем безрелигиозной, или постхристианской, морали. Это "проклятые вопросы" не только XIX, но XX и, видимо, XXI века. Осознание обезбожен- ности мира постепенно обретает свой трагизм. А Фейербах был оптимистом, последователем просветительства. Но, возможно, именно поэтому ему и удалось сформулировать гуманистический философ- ско-исторический норматив для медленно, в муках рождающегося нового морального сознания человечества.